改装公交车并使其载着自行车和人上路,中国头一回尝试这件事,是在上海崇明。去年冬天,“顺骑自然”单车巴士东滩专线,搭载8辆安装在专业固定装置上的自行车和8位骑友,从浦东新区东岸绿道前滩的18号望江驿出发,经过上海长江大桥,抵达崇明东滩海上明月,进行12.7公里的骑行和自然观察。

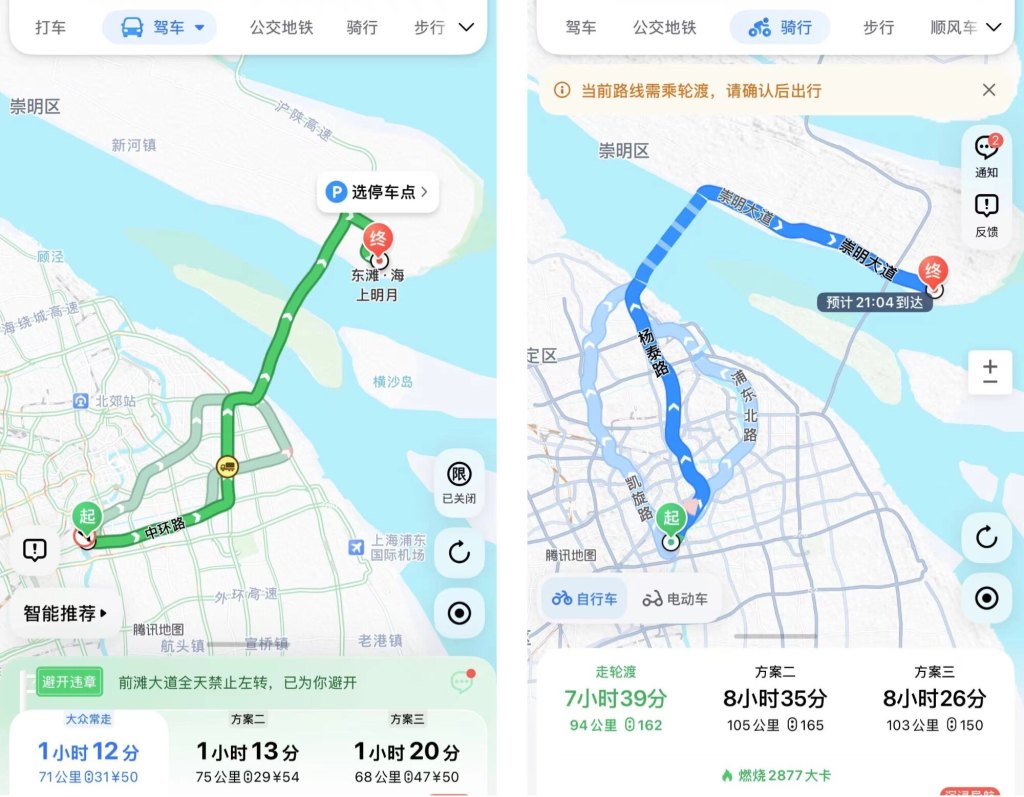

带自行车从浦东到崇明,单车巴士路线需要一小时(左),而骑车加上轮渡则需要绕很大一圈,用七八个小时(右)。王昀 截自腾讯地图

要在东滩骑行,得先自驾抵达出发点——如果和爱车一起乘坐轮渡则需七八个小时。单车巴士既可免除自驾拥堵和装车麻烦,彼此还能在路上充分交流。这一尝试由骑行者团体牵头,崇明区体育局、浦东公交和相关互联网平台等提供了支持。实际上,公交公司方面需支持绿色出行和减少亏损,崇明东滩的文体旅等设施则希望吸引客流到访。

2024年12月7日,“顺骑自然”单车巴士东滩专线上,骑友们和自己的爱车。 东滩骑行运营团队 图

但到了今年春天,适合在自然中骑行,“单车巴士”却未能常态化运行。如何使这类面向可持续的创新能够充分探索,创造条件使其可以培育客流?2025年4月,澎湃研究所研究员走访了东滩骑行运营团队、交通专家、相关政府部门和骑行者等,以探究其中的障碍和潜力,并给出相应建议。

单车巴士:灵活、平衡和前瞻性

推动单车巴士的创新尝试,对各方都有潜在的好处。

首先,对公共交通而言,可以体现其灵活适应、创造更大公共价值的可能性。近五六年来,公共汽电车出行分担率大幅下降,公交财政补贴困境还在加剧。地面公交要突破困境,找到更坚实的出行服务立足点,相比与公共自行车调度、快递、早餐、婚庆等结合,“单车巴士”这一关联目的地、承载新涌现的出行需求的创新,更为本质和关键。之所以说是本质,因为公交诞生本身源自市场——在1826年的法国,为在郊区的浴室吸引客流,商人开通马车接送服务,发现沿路有众多使用者,才在旅馆之间开设客车路线。

19世纪诞生的公共交通,是以马车为工具,源于市场需求。 资料图

同时,公共汽电车运行成本比轨交低,可更好适应经济下行局面——若开设专门的自行车车厢,对轨交的成本挑战只会更大。东滩的骑行运营团队也不愿止于“作秀”,希望为单次出行成本兜底,相当于以定制公交形式作出尝试,以打开局面。

其次,从目的地来说,单车巴士可以带来可持续文旅的平衡,而非网红消费。作为打造中的“长三角农业硅谷”,崇明希望在岛上发展可持续农文旅、生态健康产业。诸多同类地方与之形成竞合关系。生境骑行,正是崇明本身的特色之一。东滩骑行运营团队提到,从2017年设计崇明骑行线路时,就发现很多地点需要驾驶机动车先行抵达。各自开私家车并不绿色,也不利于人与人之间互动。而骑行者往往更关注身心健康,对生态环境敏感并乐于可持续消费。“单车巴士”可令他们不只一次打卡,而是更愿意有规律地抵达,甚至形成数字游民社区等。

欧洲就有比较完善的指南,从英国、法国到西班牙,人们可以骑着爱车在著名景点之间进行沉浸体验。德国铁路公司也提供了在公交和火车上搭载自行车的服务。人们能和自己的单车一起,从公路上公交,再去铁路,在换乘站略作流连,也为当地创造活力。

2025年4月,上海浦东新区,骑行者在东岸起点自拍。 王昀 图

最后,骑行者正是前瞻性的使用者。这一群体深入沉浸在生态骑行路线中,可不断传播和反馈,吸引更多人前来,也为当地创设友好环境。研究员2015-2017年曾多次参加黄浦江滨江公共空间贯通等规划设计方面的讨论,其中邀请了诸多马拉松跑者,大家提出许多建设性意见。如今,这些岸线都成为市民青睐的跑步地带,带动了更多有意思的活动。

各方可以如何支持

既然有上述好处,为何单车巴士未能“顺骑自然”地推进常态化运作?各方可以如何推进?

首先,崇明单车巴士的改造技术是根据现实摸索而来。此前没有相关应用,可能需要获得更大的信任,如需申请专利等。

中国普遍缺乏这类改造经验。各国法律规定、车辆款型不同,无法照搬其他国家的做法。在北美、欧洲等城市,公交车可运用挂车或车外行李架运送自行车。而中国的法规相对“一刀切”。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》,大型、中型载客汽车不得牵引挂车;机动车载物,从车顶起高度不能超过0.5米,从地面起高度不得超过4米。还有《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)规定,车长大于7.5米的客车和所有校车不应设置车外顶行李架。至于把自行车带上公交车,中国很多城市都有禁止性规定。这不仅因过往乘车者较多,自行车会挤占空间,还因公交急刹车时,自行车若倒下砸到人,公交公司或要担责。

可拆卸的自行车固定装置安装在内部,是根据客车的具体情况设计而来。 东滩骑行运营团队 图

如此,只好优先考虑将自行车带上车的方案,这就要配合固定装置。很多骑友反复提及国际上机动车携带自行车的各类成熟方案——相应技术本身并不难,当下缺乏根据实际车型设计和应用的经验。崇明骑行运营团队找到自行车行业资深工程师,参考国外在车内的做法,并根据中国的公交车型,反复打磨才实现落地。而这趟单车巴士也得到互联网平台的支持,后者希望获得其中的数据等。但如何设计固定装置并与巴士磨合,这类硬件方面的工作,还需从头摸索,在实践中逐步完善。相应的团队也担负了更大试错成本。

公交外挂拖车,在德国乃至欧洲较为常见。到了冬天,拖车上还可放滑雪板。 资料图

当然,如果能有更多法规上的突破,能在安全的前提下,形成更多样的单车巴士,对骑行组织会更为有利。

其次,要让单车巴士尝试常态化运作,就要抱有长期主义视角,各方基于信任形成合作,并规定好权利和义务等。否则,难以达成实质创新。

这几个月来,东滩骑行运营团队也在浦东新区的单车路线上做过“单车巴士”。每次向公交公司租车一天,由师傅进行改装,一天行程结束后,便拆下固定自行车的装置。这样来回拆卸,无疑会增加人工成本。另外,单次活动的宣发成本不菲。如果能常态化运作,也更利于口口相传。骑行者可多次体验,也可形成亲子活动,节约能耗,有利于公共健康,把绿色出行带到旅行目的地。

这里还可算一笔账。团队一天的租车费是1800元。从公交来看,以一张票2元计算,相当于运送了900人。一辆公交车一天最多行驶200公里,对应的客流强度是450人次/百公里。而目前上海市公交的客流强度是113人次/百公里。前者是后者的四倍。

团队想提供保底租车费用,与公交公司持续合作,从每月固定一两班做起,并约定在一段时间内排他——否则当客流培育起来,可能会为他人做嫁衣。这也正是特许经营中的原则性考虑。其他权利义务也需一一厘定。但对国有公交公司而言,这么一小笔业务,合作过程或显得过于烦琐。

最后,还需要与目的地深入连接,并在票价、广告等方面,尽可能探索出空间。

改造好的巴士,最多能承载10辆车和10个乘客。当地虽乐见首辆“单车巴士”,但认为行驶时间太长,更希望推动地铁设立单车车厢,实现更大影响力。这一愿景自然不错,但限于前述成本等情况,实则更难推动。

如前所述,单车巴士更为灵活,还有更多可能性。比如,在票价、广告等方面,给运营创造更大空间,或与骑行目的地相连接,不光是实现利润,还能从出行切入城市层面的ESG,在全周期可持续旅游方面形成相应方法学。

2024年12月7日,人们借助“顺骑自然”单车巴士东滩专线,进行了骑行和自然观察,制作了纪念品。 东滩骑行运营团队 图

总之,崇明作为上海唯一的世界遗产地岛屿,地理上有明确边界,无需考虑试点区域与其他城市道路的衔接;又有影响力和知名度,可吸引客流。借此可为更多地方探索出可持续旅游的模式。这就需要各方为创新提供空间,让民间力量、国营公交公司和目的地之间,形成真正合作。

(本文感谢以下实践者和专家:上海崇云文化传播有限公司创办者施怡,交通与城市规划专家王园园,公共交通爱好者Bulbasaur,上海市崇明区人民政府陈家镇党委副书记、镇长施洋,同济大学建筑与规划学院教授潘海啸,铁人三项爱好者沈鹏华)

-----

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,

回应公众关切,探讨城市议题。

发表评论

2025-04-27 23:04:26回复

2025-04-28 00:52:13回复

2025-04-27 17:32:01回复

2025-04-28 00:20:16回复