韩国小说《素食者》在其作者韩江荣获诺贝尔文学奖后,再次成了大家阅读及讨论的焦点。这个故事围绕一位因想要成为植物而拒绝进食的女主角,形成了“植物vs动物”的二元隐喻结构,以植物来隐喻被压迫者、牺牲者和奉献者,以动物来隐喻索取者、压迫者、加害者等“肉食者”。一方面,这一隐喻颇具反抗精神,表达了东亚女性对社会规训的非暴力不合作;另一方面,该隐喻所依赖的知识结构——人与自然界动植物的分类和暗藏的褒贬,却依然不合时宜地闪烁着近代哲学中常见的二元对立与等级观念,和近年来的生物学、多物种人类学的发展趋势背道而驰。

换而言之,从一种求全责备的角度来看,笔者认为,《素食者》的文学隐喻得以成立的知识结构依然是“肉食性”的,其反抗仍有未尽之处。

一、《素食者》的隐喻:无行动的植物与无理性的动物

女主英惠身上最引人注目的,无疑是其主体性和无能动性之间的反差。英惠通过血腥的噩梦反思父权社会的暴力,从而改为素食,并因此和家人产生分歧,这种觉醒无疑源于她对自身主体性的发掘和肯定。然而,在觉醒之后,英惠的反抗却显得异常被动:语言上,她沉默寡言,几乎不解释自己的变化,不表明自己的立场,用微笑和沉默回应绝大部分对话。丈夫评价英惠“少言寡语”,姐夫眼里英惠的沉默微笑有种“不会拒绝,也不会畏惧”的虚无。动作上,除了割腕那次被家人逼迫后的决绝,英惠大多数时候缺乏行动——她一开始还食素,后来干脆放弃进食行为,生活日常也变成了静静地倒立模仿大树扎根。

在和姐姐的坦白中,英惠曾经说过,自己彻底绝食后“再也不是动物了”,这一自我评价暗示了一个等级性的退出机制:通过素食,从人世退出,成为动物;通过绝食,从动物界退居为植物。而英惠的沉默和静止,也是为了模仿植物固着的特征,植物在人的感知范围内,没有语言,没有行为,被根系固定在原地,默默进行光合作用以自养,不索取不杀生,却为动物奉献营养,拥有作者想褒扬的一切美德。

小说“人-动物-植物”的这一分类不免让人想起了西方人文主义传统中对植物和动物的讨论。作为古希腊人文主义的代表,亚里士多德曾经把生命分为“植物灵魂”、“动物灵魂”、和“理性灵魂”:植物灵魂负责最基础的营养和繁育,但无法采取行动;动物灵魂在此基础上更高一筹,能感知、行动;而理性灵魂则为人所独有。启蒙运动的哲人也从这一理论中汲取营养,构建了一个自然万物皆低于人类的分类体系。比如,黑格尔认为和动物相比,植物缺乏个体性和自主性,没有能力对外界影响作出反应;再如康德认为人与动物虽然都能行动,但区别是人拥有理性和自由……不论是古典时代还是近代,主流人文主义都认可一种等级化的生物分类知识,其中缺乏理性的动物比人低等,而缺乏能动的植物又比动物低等。

这一等级化的分类知识往往用于论证支配关系的正当性:亚里士多德在《政治学》中提出了“自然目的论”,即植物和动物的存在各有其目的,植物的存在是为了成为动物的食物,而动物的存在则是为了服务于人;康德也认为只有拥有理性的生命才拥有人格,因此人不必对动物负道德义务,尽可以对动物生杀予夺。

需要强调的是,这种支配关系的正当性绝非局限于人与自然之间,也同样适用于人与人的关系:亚里士多德的“自然目的论”也同样适用于性别问题,他认为女性天生的目的就是生育和繁殖,和男性相比,女性缺乏理性,因此理所应当地要接受男性统治;无独有偶,由于奴隶心智低下,就如没有理性的动物一般,所以理所应当地沦为奴隶主的物品和工具。同理,启蒙运动中的各位思想家也没少讨论过西欧人和“野蛮的他者”之间的关系,为殖民主义寻求正当性。人对自然的统治,镜像了男人对女人、奴隶主对奴隶、殖民者对被殖民者的统治,是同出一脉的二元结构。就此,托尼·戴维斯(Tony Davies)曾不无辛辣地讽刺道,“到目前为止,所有人文主义都是帝国主义。他们用某一个阶级、一个性别、一个种族、一个基因组的声音和利益来谈论人类……几乎不可能想到未冠以‘人道’之名犯下的罪行”。

正如戴维斯等诸多批评者批判的那样,人文主义传统往往依赖于建立人/自然、动物/植物、男/女、理性/感性、行动/静止等一系列二元对立项,并将其置于等级化的知识结构中,为现实中的权力关系张本。《素食者》的女主意在反抗父权社会的暴力与规训,然而,令人遗憾的是,英惠对植物静默与无行动能力的模仿、她对人-动物-植物分类的暗示,都使得小说的隐喻重申了人文主义中人与自然、动物与植物的二元对立与等级观念,而这些观念又与父权社会的性别结构同源。可以说,其反抗的举动又暗暗包藏着肯定的成分,《素食者》的反思恐仍有未尽之处。

二、海带和蘑菇是植物吗:生物分类的模糊性与作为行动者的植物

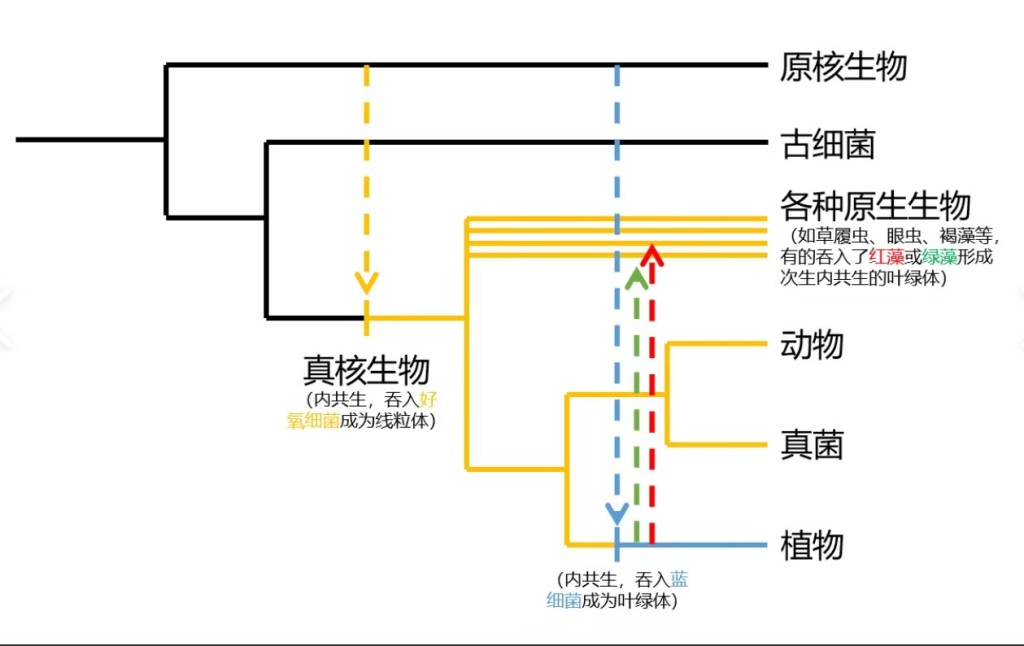

如果动物不站在植物的对立面、植物不是静默的,那么自然界的面貌究竟是什么样?这个问题涉及生物分类学(taxonomy)和人类学的演变,在此稍做梳理。

试举《素食者》第一章第二节的两个例子:

1.“妻子准备的晚餐只有生菜、大酱、泡菜和没有放牛肉或是蛤蜊的海带汤。”

2.“每逢周末,她会拌两样野菜,或是用蘑菇代替肉做一盘炒杂菜。”

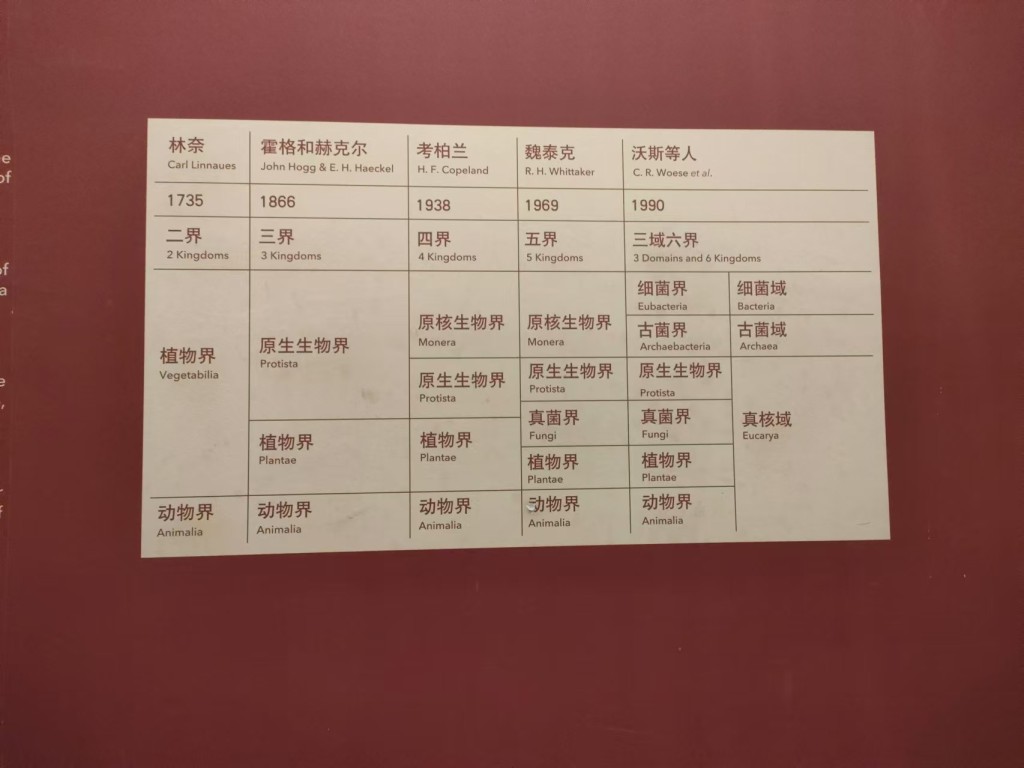

句子1和2中,各有一种表面上像蔬菜,但其实不属于植物界的生命:海带属于原生生物界,而蘑菇则属于真菌界。生物分类学现在采取的是1990年沃斯(Woese)等学者提出的三域六界系统,除了耳熟能详的动物界、植物界以外,还有与之并行的真菌界、原生生物界、古菌界、和细菌界。动物与植物并不二元对立,至少还存在其他四种不同的生命形态,这还不算有争议的病毒;动植物也不是动与静、捕食与被捕食的关系,动物中也有完全固着的珊瑚,而植物中也有能捕食的捕蝇草。

六界分类示意图

值得一提的是,海带和蘑菇的分类都经历了分类学上的反复变化:1735年,瑞典博物学家林奈(Linné)在《自然系统》中,把世界上所有生命分成植物界和动物界两界,海带和蘑菇都被划入植物界中;发明普通显微镜后,科学家终于能从微观角度发现海带蘑菇与植物的不同,于是1866年霍格和赫尔克(Hog & Haeckel)提出了三界分类,即植物和动物以外还存在原生生物界,而此时的海带和蘑菇又被一股脑归入原生生物界;而随着电子显微镜的出现、分子生物学(生物基因测序)的发展,1969年魏泰克(Whittaker)又提出了五界分类,基于真菌的细胞壁组成不同、营养方式不同等因素,将真菌单独分离出一界,此时蘑菇又归属于真菌界。

生物分类学变化图,笔者2024年摄于上海自然博物馆

随着研究工具的更新,这些表面固着的“前植物”的静与动也经历了重写:在显微镜下,海带所属的藻类近亲,其细胞同时具有植物和动物的特征,比如眼虫藻可以借鞭毛进行运动;而每秒100万帧的高速摄像机发明后,人们也终于捕捉到蘑菇如何弹射孢子——蘑菇的菌盖每秒释放3万个孢子,借助液体加压,在1微秒的时间间隔里把孢子弹射几米远。1微秒的时间间隔是人眼察觉所需时间的两千分之一,在高速摄像机出现之前,蘑菇在人眼里一直是静止的。

海带和蘑菇在生物分类学中的变化,向我们展示了知识的主观性:生物分类学的边界是模糊的,动物与植物并不对立,眼虫藻这种过渡性的原生生物的存在恰恰证明了动物与植物的联系;生物的分类变动不居,一直随着时代和技术的发展不断更新;而运动和静止等诸多特征,本身也取决于观测的尺度。人文主义所讲述的“人-动物-植物”的等级的故事,本质就是人文主义建立于人/自然、动/静、理性/感性等二元对立项上的一个迷思。

为了走出人文主义以人为中心的阴影,人类学提出了多物种民族志(multispecies ethnography)的概念。这一潮流强调人不是世界的中心,人属于动物,处于和其他物种相互缠绕、共存共生的交缠当中;人也不是唯一的行动者。出身于自然科学后来又转向人类学和社会学的学者布鲁诺·拉图尔 (Bruno Latour) 就曾提出了行动者网络理论 (Actor-Network Theory) ,他认为行动者是一个广泛的概念,不仅仅包括人,还有实体的其他生物以及非实体的观念和技术,行动者不需要主观意识,依然可以通过彼此的联结网络产生影响。因此,人处于和其他动物、植物、真菌、原生生物等非人行动者共同塑造的世界当中。

在这种整体主义的思想指导下,生物符号学(biosemiotics)蓬勃发展,出现了不少以“作为行动者的植物”为范式的研究:植物有能动性,可以分泌具有生物活性的化合物驱赶昆虫、捕食者,通过提供果实把动物变成传播自身种子的手段;植物拥有无声的语言,1983年,北美科学家发现在一棵植物受到昆虫咬伤后,附近的树木也会生产抵挡伤害的酚类物质,因为不同植株可以通过挥发性有机物(VOCs)实现同类之间的信息交换;植物甚至还可能拥有有声的语言——2023年《细胞》刊登了一篇以色列的研究,研究者通过机器学习记录下了植物在经受压力后发出的嘈杂声波,只不过植物这一“尖叫”的频率属于超声波,因此人耳永远无法察觉。

结论:想象一种超越性的知识结构

六亿年前的埃迪卡拉纪,多细胞复杂生命首次大规模涌现。然而,迥异于现代人的想象,埃迪卡拉生物群既没有捕食者也没有被捕食者,在初期海洋食物大丰盛的环境下,许多动物像植物一样固着在海底,大张着嘴巴滤食海水中的有机物就能存活。这是所有动植物的起源故事。

尽管上亿年的时光足以让它们分道扬镳、独立分化到面目全非,但生命之树丫杈之精彩繁茂就和它的根茎起源一样,都不是人/自然、动物/植物、动/静、捕食/被捕食、强/弱等简单的二元对立项可以概括的。《素食者》的文学隐喻,其本体充满了对弱势群体的关怀,但喻体对于植物和动物的解读却投射了许多与文本想反抗的内容如出一辙的逻辑。当然,部分新观念和研究结果是《素食者》创作时间段(2002-2007)同时或者之后才蔚为大观的,因此,本文无意用前朝的剑斩本朝的官。但对于新生代创作者来说,超越人文主义的藩篱势在必行,不妨从生物学、人类学等学科的新趋势中汲取灵感,多多想象作为行动者的动植物和相互连结的自然生态。动植物承载了太多和它们自身无关的道德评判,可人类的社会问题,终究还是人自己的。

发表评论

2025-04-17 14:22:09回复