2022年,陕西省考古研究院于西安市浐灞生态区白杨寨村南发掘了一座晚唐时期砖室壁画墓。该墓破坏严重,但其壁画内容丰富,色彩艳丽,时代特征明显。该墓所处位置为刘弘规家族墓地,根据墓葬形制及位置关系,推测墓主应为刘弘规家族第二代成员,即晚唐时期权宦刘行深或其夫人。该墓是目前考古发现的唯一一座刘弘规子辈成员墓葬,为研究晚唐时期家族墓地布局提供了重要资料,而出土的精美壁画,为近年来所罕见,对研究唐宋之际壁画题材及风格转变有着重要意义。陕西省考古研究院近期在《考古与文物》发表了《陕西西安白杨寨晚唐壁画墓M1373发掘简报》。

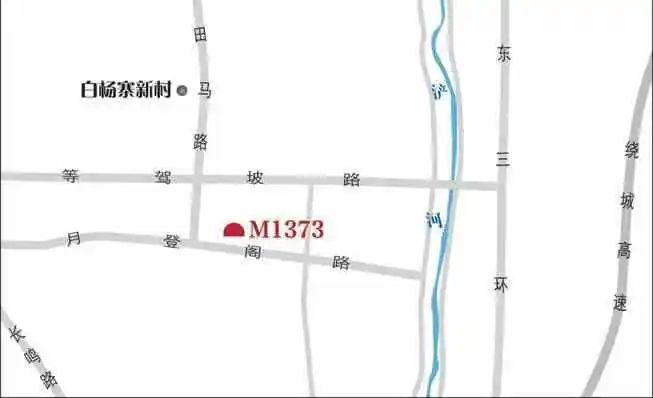

2021~2022年,陕西省考古研究院于西安市浐灞生态区白杨寨村南进行考古发掘工作。该区域东距浐河1.4千米,西距唐长安城延兴门约3千米,属浐河西岸二级台地(图一)。

图一 M1373 地理位置示意图

本次在发掘区东南部发现一座晚唐时期砖室壁画墓,编号M1373。墓葬上部整体被现代垃圾坑打破,墓室西壁、北壁大部分区域已不存。该墓虽破坏严重,没有出土器物,但其规模较大,甬道及墓室部分壁画保存较好,内容丰富,时代特征明显,为近年来所罕见。现将发掘情况简报如下。

一、墓葬形制

(一)墓葬结构

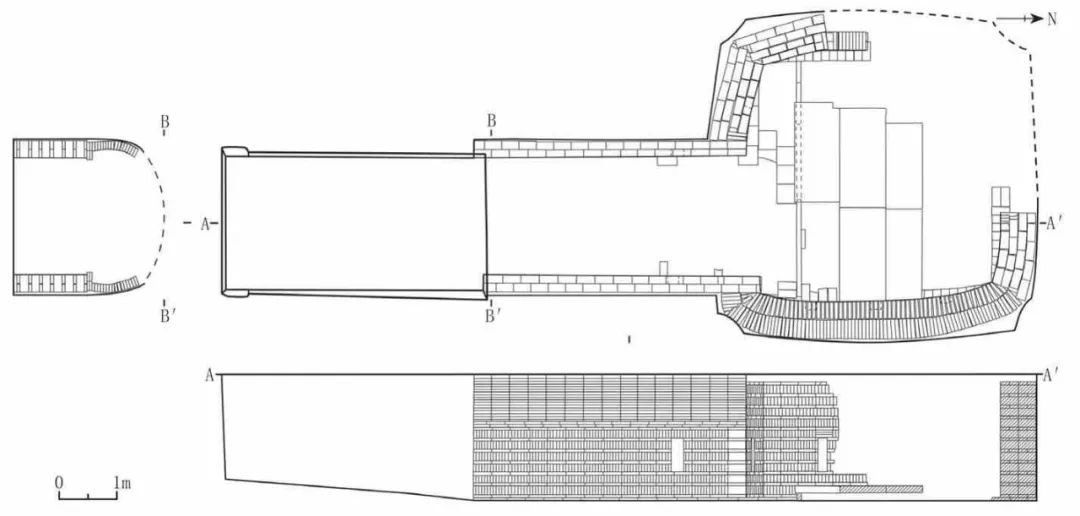

该墓为竖穴墓道穹窿顶砖室墓,坐北朝南,方向178°。整体平面近“刀”形,由墓道、甬道、墓室三部分组成,封门已不存。水平总长14.06米(图二)。

图二 M1373 平、剖面图

墓道 竖穴土圹结构,平面近长方形,底部呈缓斜坡,南高北低,坡度5°。墓道南端东、西两角各有一自上而下贯穿的椭圆形槽,或为立柱槽。墓道四壁竖直光滑,东西两壁北端涂有一层白灰面,上绘制壁画。墓道内填较疏松的黄褐色五花土,内夹有大量卵石。墓道长4.6、底宽2.3~2.35、深1.8~2.2米。

甬道 南接墓道,北连墓室。平面呈长方形,砖结构,顶部已被破坏,从残存部分判断,为砖券拱顶。直壁部分为六组条砖垒砌而成,每组为一层平置一层横向陡立,其上又平砌顺砖一层,直壁高1.26米。甬道直壁墙与墓室相连部分,每排第一块立砖均为立外“单飘”。两壁北侧各砌有一长方形壁龛,高78、宽21、进深13厘米。直壁之上为向外突出一砖宽度的两层条砖,梅花丁式叠涩成砖枋;其上为砖砌拱顶,共15排,每排残存17层,拱残高0.9米。甬道地面平整,略低于墓室地面,甬道地面上残存少量条砖,原为铺地砖。甬道两壁先用草拌泥涂抹成地仗层,地仗层上用白灰抹光,上绘制有壁画。甬道宽2、进深4.7、残高2.2米。

墓室 先挖土圹,再用条砖垒砌墓室。墓室土圹破坏严重,根据残存部分进行复原,分析其平面为委角方形,口大底小,四壁光滑平整,土圹内填较致密的黄褐色五花土及大量卵石。土圹口残边长5.3、残深2.2米。土圹内用条砖垒砌墓室,墓室同样破坏严重,其中西壁、北壁均仅存一角,根据残存部分判断其平面呈圆角方形,四壁微外弧。墓室顶部已不存,仅存直壁部分,为条砖一平一立垒砌,平砖为两排横置平砌,立砖为横向陡立,直壁部分残高2米。墓室内发现壁龛6处,其中东壁3处,北壁东侧、西壁南侧、南壁各1处。壁龛高78、宽21、进深13厘米。墓室四壁转角处未见咬槎,两壁相接的转角处,用碎砖在外层填充,内层接口平整,其接缝与该墓室的对角线几乎重叠。

墓室口处地面为砖铺地,三排方砖错缝平砌,因盗扰仅存部分方砖。其后为石板棺床,原紧贴东、北、西三壁。

(二)葬具、葬式

石板棺床,由长方形及不规则形石板平铺而成,现存5块,石板长1.5~2.1、宽0.6~0.8米,厚12厘米。棺床内填五花土,南端以条石为封边。石棺床东西残长3.4、南北残宽2米,棺床平面高出墓室地面20厘米(图三)。由于墓葬被盗扰严重,未见棺椁遗迹及人骨,葬式不详。

图三 棺床发现情况

二、壁画情况

该墓墓道、甬道、墓室原均绘有壁画,虽经破坏,但仍保存有内容丰富、颜色鲜艳的壁画。墓道处直接在土壁上刷白灰层绘制壁画,白灰层较薄,厚约0.2厘米,未见明显草拌泥痕迹,推测无地仗层;甬道、墓室处在砖砌壁面上抹草拌泥作地仗层,地仗层薄厚不一,厚约2~3厘米,地仗层上抹白灰层,厚约0.5厘米,白灰层上绘制壁画。壁画绘制中先用赭石起稿,后用墨线勾勒画面,最后再涂色。大部分区域起稿线较为明显,有些区域不太清晰。墨线与起稿线基本相符,有些区域墨线与起稿线偏移较严重,其中以甬道西壁北侧侍女差异最大,头部用赭石划有头饰,但并未绘制墨线,上身起稿线为交领,墨线为圆领。再有墓室东壁画面下方的两条横向起稿线贯穿整个东壁,但墨线仅存在于中部。

(一)墓道壁画

在墓道北端两壁涂有白灰,南北长约1.5米,上部白灰面已大部分脱落,下部残留有少量壁画,但由于无地仗层,壁画酥粉十分严重。在清理中发现有少量红彩和黑彩,根据残存画面推断东壁为青龙图、西壁为白虎图,画面较为紧凑,青龙、白虎以黑彩为主,毛发和鳞片处涂有红彩。

(二)甬道壁画

甬道部分整体涂有较厚的地仗层,白灰面保存也较好,其中直壁部分绘有壁画。东壁因砖结构变形,导致画面有大部分脱落,西壁整体保存较好。画面以壁龛为界,南侧东西两壁分别为牛车出行图和乘担出行图,北侧东西两壁则均为侍女图。壁画分述如下:

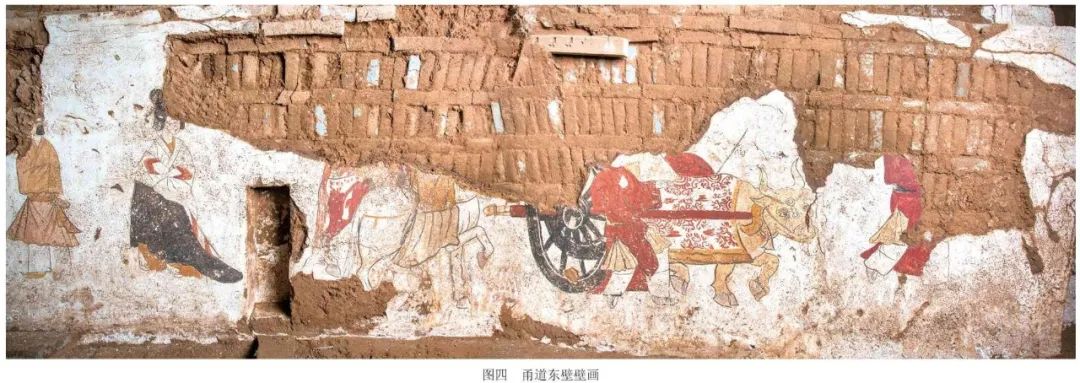

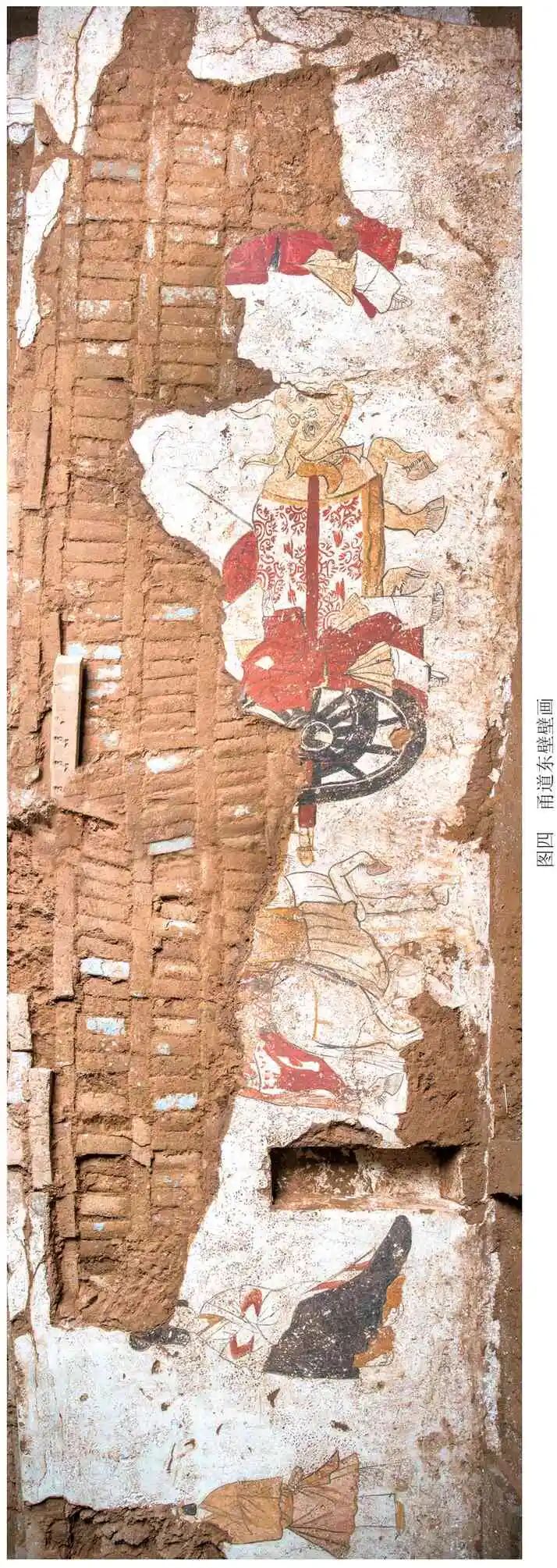

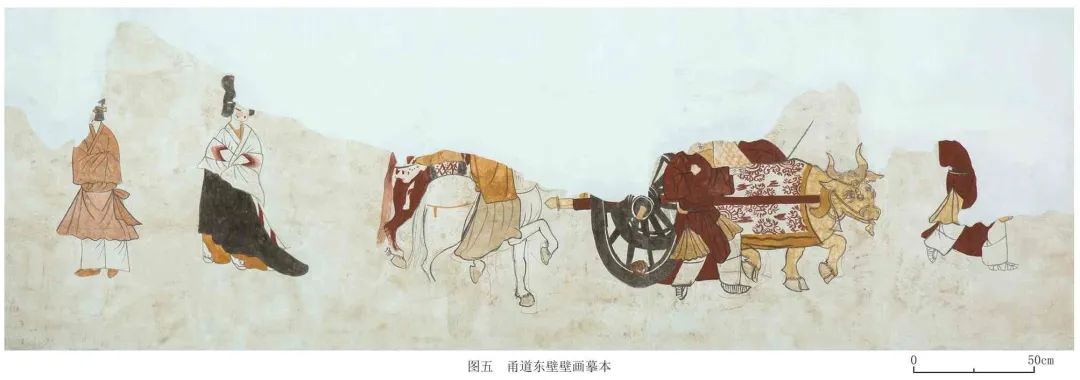

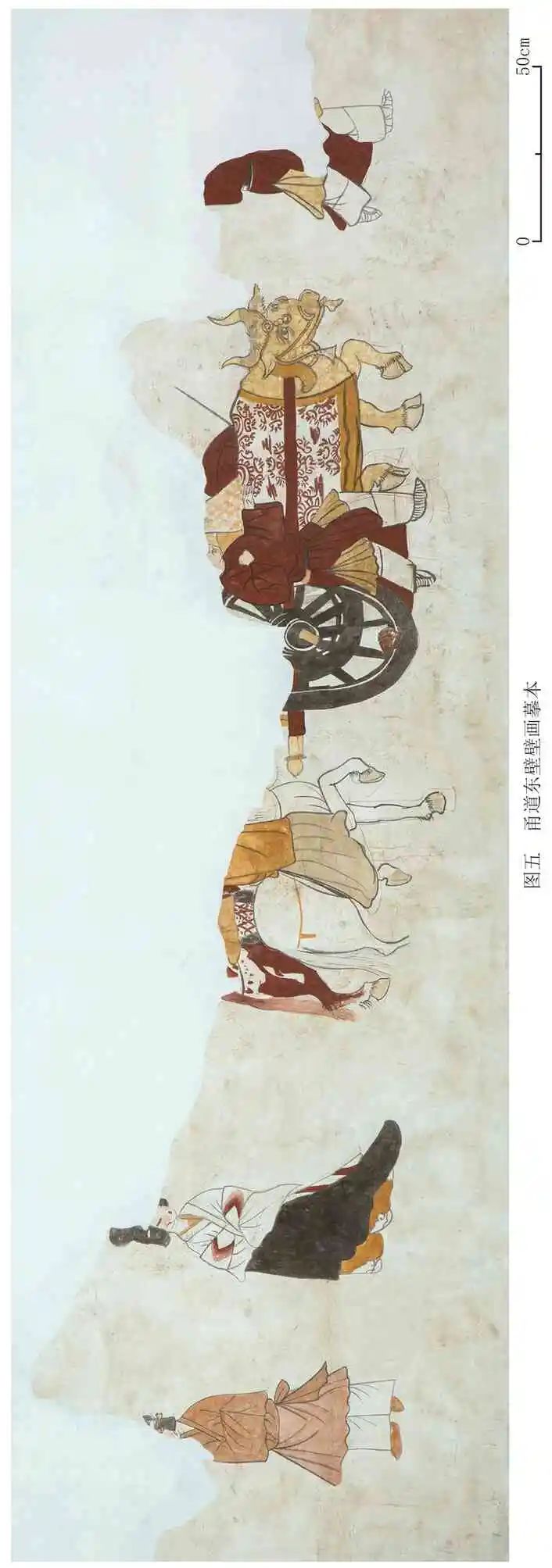

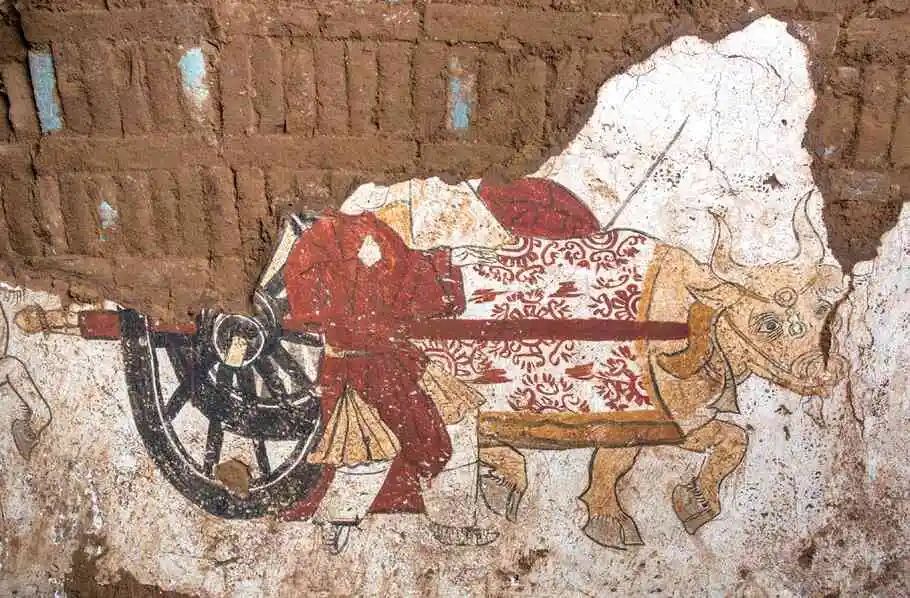

1.东壁 壁画可分为两幅,壁龛南侧为牛车出行图,自南向北由引路童子图、牛车图、骑马仕女图组成,壁龛北侧为侍女图(图四、五)。

图四 甬道东壁壁画

图四 甬道东壁壁画

图五 甬道东壁壁画摹本

图五 甬道东壁壁画摹本

引路童子图 画面保存较差,仅可见一向南行走的人物形象,上半部已不存,身着赭红色开衩袍服,黄色内衬,腰系黑色腰带,下着白色宽腿袴,脚穿线鞋。

牛车图 牛车仅残存下部,牛为双角黄牛,牛身披被子,被面带黄边,内为白底,其上绘有红色类宝相花纹饰。车为两轮车,车辕为赭红色,车轮为黑色,车軎为黄色,车尾为金色铜饰。车前两侧各有一人,内侧一人仅存上身,着赭红色圆领袍服,手持鞭;外侧一人,行走态,身着赭红色圆领开衩袍服,黄色内衬,腰系黑色腰带,下着白色宽腿裤,脚穿线鞋,左手向前,右手立于胸前(图八)。

骑马仕女图 可见并排两骑马者,上部脱落,仅见马匹。前方为一白马,白马右前蹄抬起,左前蹄直立,臀部系明黄色鞧带。骑马者应为穿黄色宽袖襦,内着绿色曳地长裙的仕女(绿色已大部分脱落,仅在边缘可见少量残留)。内侧为一红白色马,臀部处系有淡红色鞧带。

侍女图 位于壁龛北侧,绘有两侍女,南侧侍女面向南,略微弯身侧立,发饰处残缺不全,应为垂发堕马髻,面部施斜红妆,樱桃唇,身着交领白底红彩宽袖襦,内着黄色长衬,下身为黑色曳地长裙,脚穿白色云头履。北侧女子侧向直立,面向北,头部破坏严重,发饰及面饰不详,身穿交领过膝橙黄色袍,腰缠同色腰衱,下身为白色长袴,脚穿橙黄色线鞋。

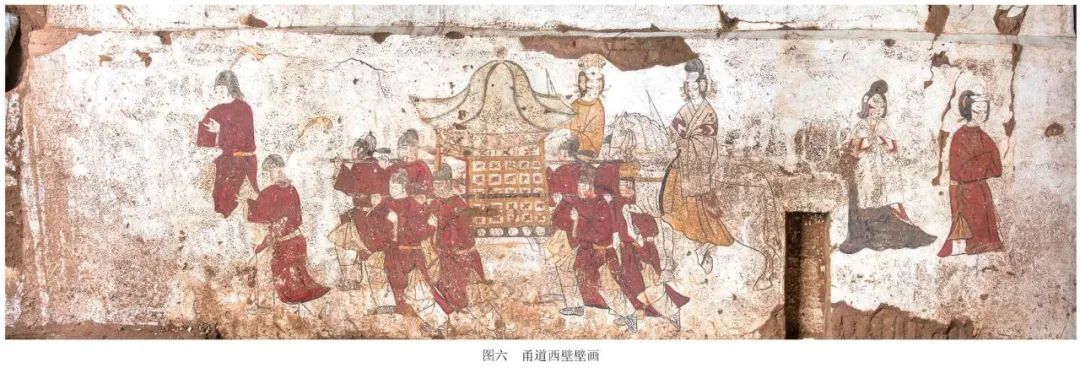

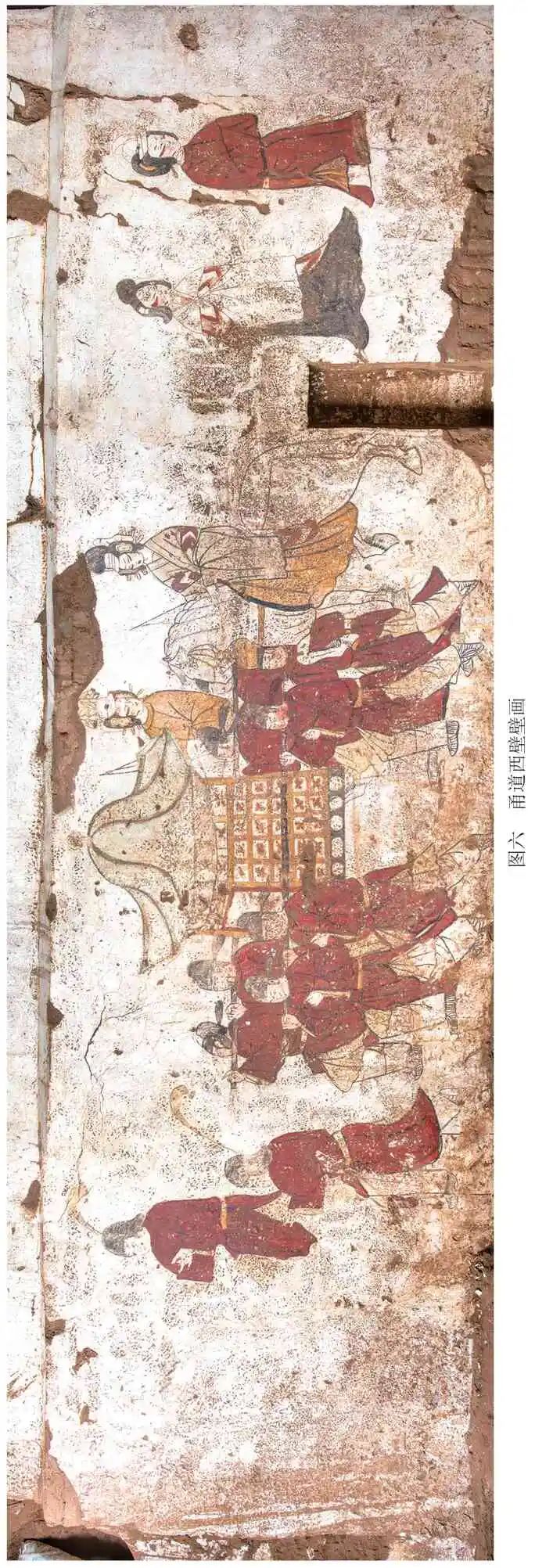

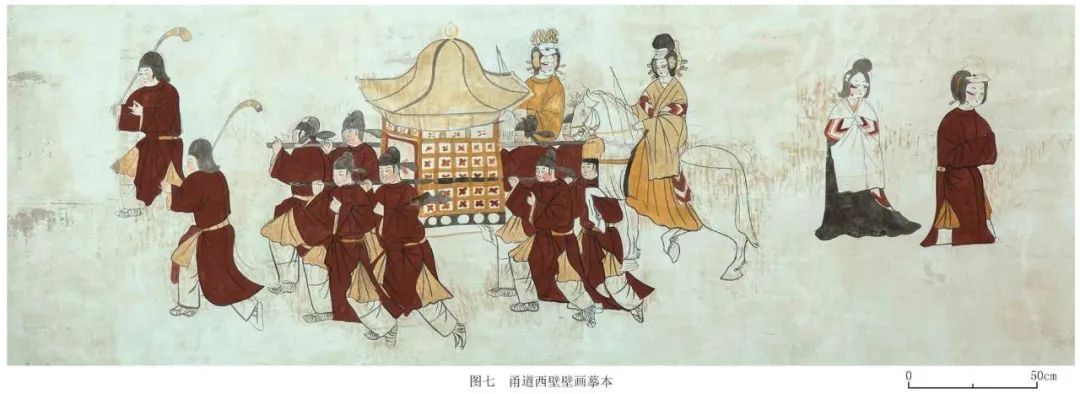

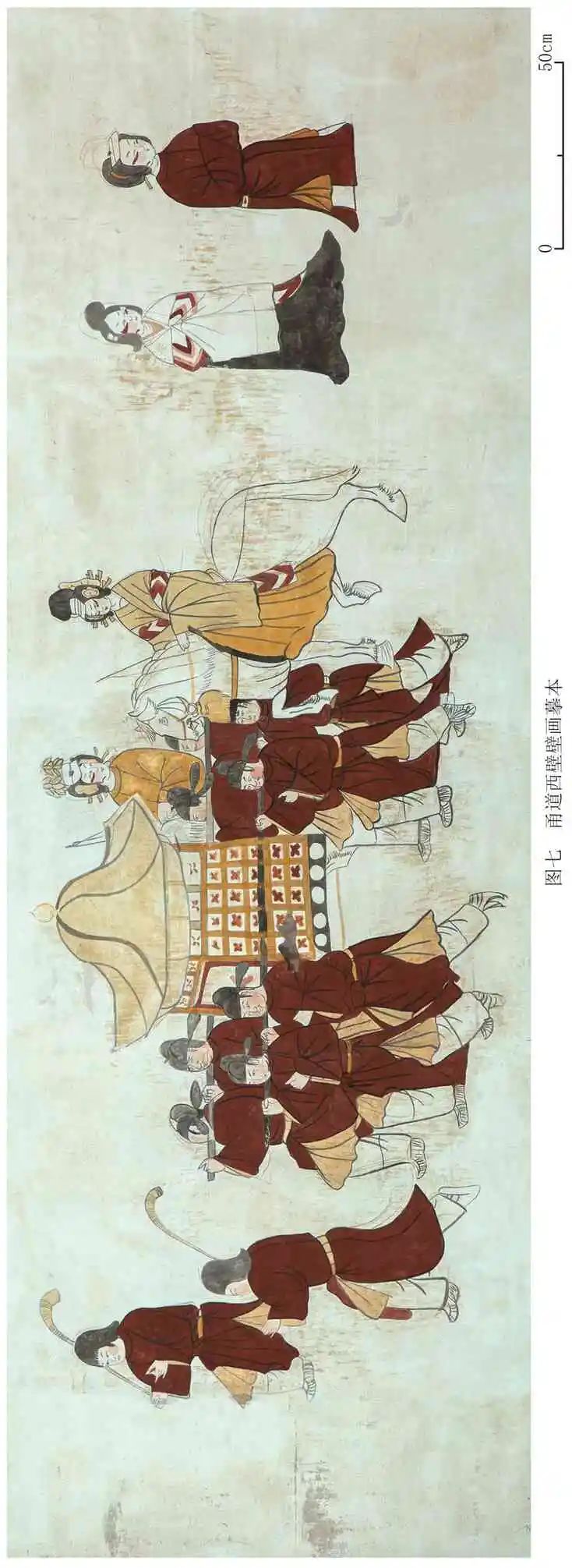

2.西壁 壁画可分为两幅,壁龛南侧为抬担出行图,自南向北由引路童子图、八人抬担图、骑马仕女图组成,壁龛北侧为侍女图(封三;图六、七)。

图六 甬道西壁壁画

图六 甬道西壁壁画

图七 甬道西壁壁画摹本

图七 甬道西壁壁画摹本

图八 甬道东壁牛车图

引路童子图 可见两个童子,垂髫散发,身着赭红色圆领袍衫,腰系明黄色腰带,下穿白色宽腿袴,脚着线鞋。两童子右手均持一弯头杆子,可能为马球杆;左手均持一红色球形物体,可能为马球。

八人抬担图 由八人一担组成,担前四人,担后四人,均头戴翘脚幞头,身穿赭红色圆领袍衫,黄色内衬,腰系明黄色腰带,下穿白色宽腿袴,脚穿线鞋。担前四人分置内外两列,外列两人为右肩承杠,内列两人,南侧一人左肩承杠,北侧一人右肩承杠;担后四人亦分置内外两列,外列两人为右肩承杠,内列两人为左肩承杠。担顶为八角上翘的翠绿色盔顶(翠绿色颜料掉色严重,仅在八棱处残存少量颜色),顶部装饰有一浅黄色宝珠,檐下外鼓;担身上部正面和侧面各有2条纵向条棱,分割出6个长方形框,框内绘有红黄色花卉,担身中部为六横六纵的黄色条棱组成的25个方框,方框内绘有红黄色花卉;担子侧面中部穿有黑色抬杠,抬杠南端隐约可见黄白色龙头形状,北端被后面车马所挡;担体底部为黑色,平均分布有5个椭圆形孔(封三)。

骑马仕女图 担子北侧为两个骑马仕女,与抬担四人互有遮挡(图九)。南侧女子位于抬担四人内侧,两象牙色梳上下对插,额前发髻正中插有两只花簪,两侧为双环髻,中间戴有护耳,侧面插有六支黄色发簪,面部饰有斜红妆;身着明黄色圆领袍,右手持鞭,左手扶于马座,身体略微向后转,面向北侧,所骑马为白马,一蹄抬起,呈行走状(图一一)。北侧骑马仕女位于担子外侧,高髻前倾,髻前两象牙色梳上下对插,两侧为双环髻,中间戴有护耳,两侧插簪,面部饰有斜红妆。身着浅黄色宽袖襦,下着明黄色曳地长裙,外搭白底红彩帔帛,右手持鞭,左手扶于马座,身体竖直,面向南侧,所骑马为白马,明黄色络头及攀胸,马颈下挂明黄色缨,马尾处可见黑色鞧带,马两蹄抬起,呈行走状(图一二)。

图九 甬道西壁骑马仕女图

图一〇 甬道西壁侍女图

图一一 骑马仕女头部特写

图一二 骑马仕女头部特写

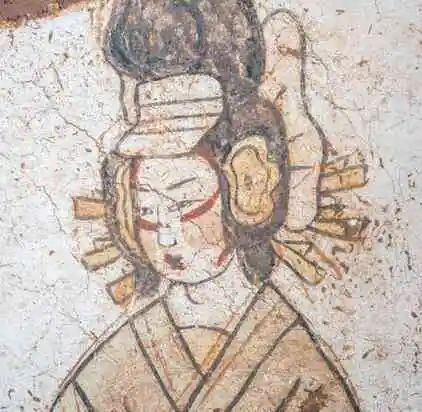

图一三 南侧侍女头部特写

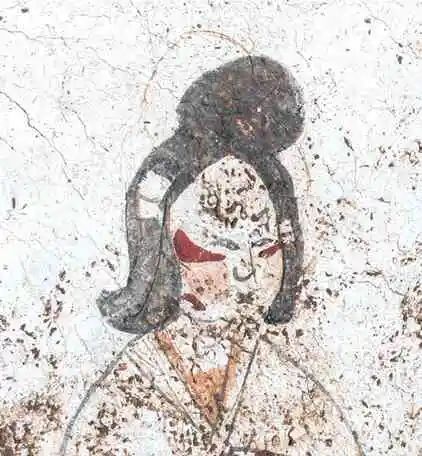

图一四 北侧侍女头部特写

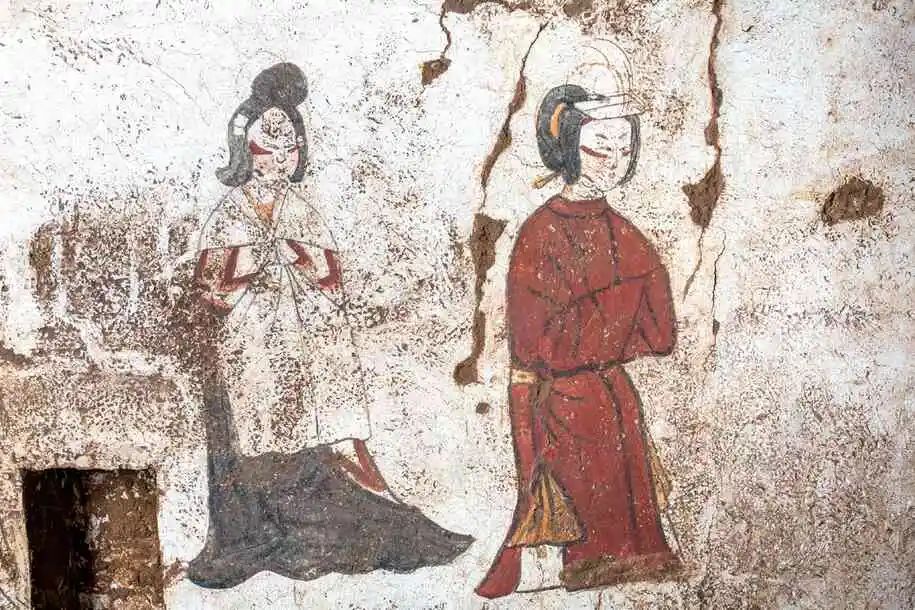

侍女图 位于壁龛北侧,绘有两侍女,均面向墓室侧立(图一〇)。南侧女子头饰倭堕髻,面绘斜红妆,身着交领白底宽袖襦,袖口有赭红和粉红色折角纹样,黄色内衬,下为黑色曳地长裙(图一三)。北侧女子头饰抛家髻,髻前插有一象牙色梳(梳上还有起稿线迹象,应准备绘其他头饰,但未绘制完成),发下插一黄色发簪,侍女面绘斜红妆,身着赭红色圆领长袍,明黄色内衬,腰系明黄色腰带,身体略微弯曲(图一四)。

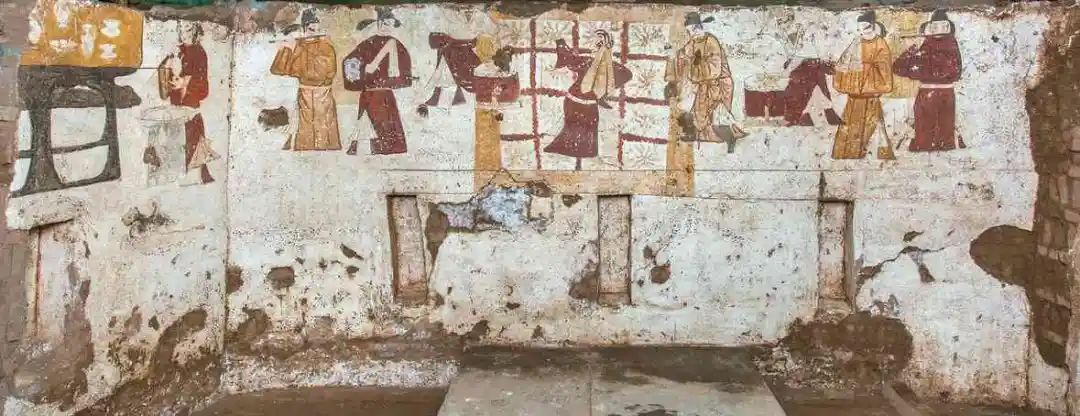

(三)墓室壁画

墓室损毁较为严重,顶已不存,壁画仅存东壁、北壁东侧、西壁南角、南壁的直壁部分(图一五)。按照墓室北壁、西壁、南壁、东壁顺序进行介绍:

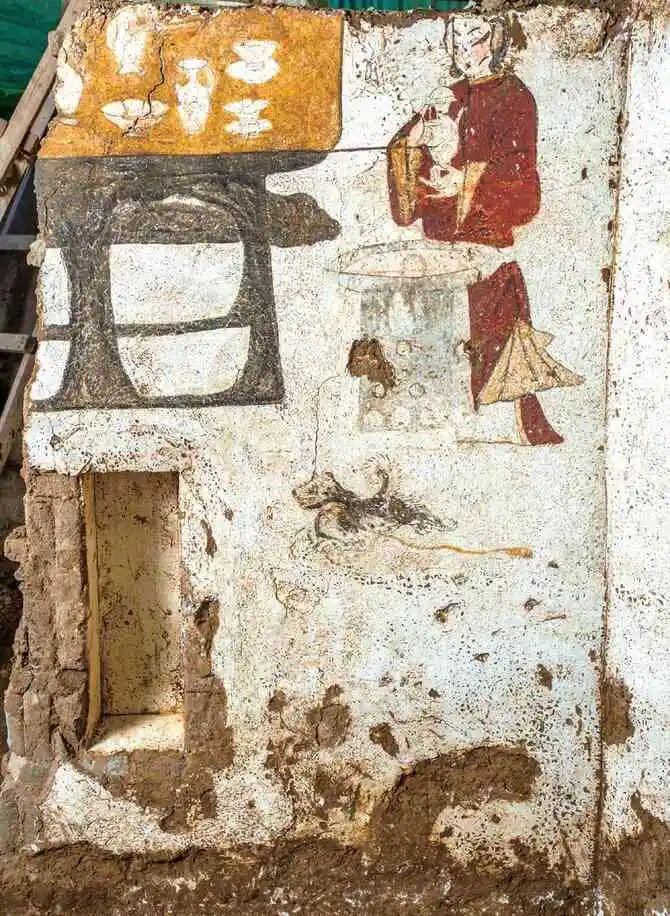

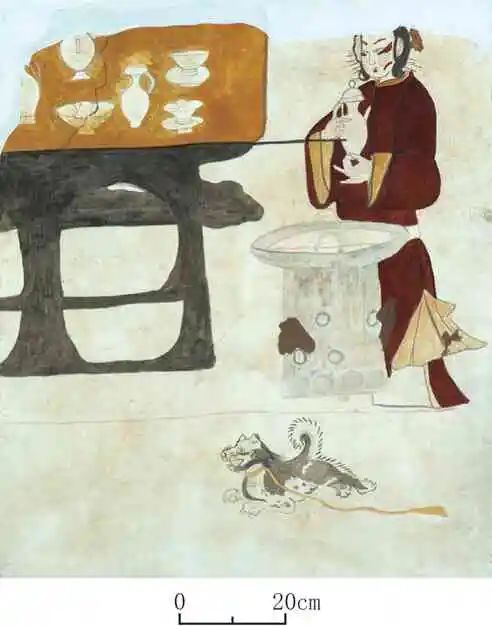

1.墓室北壁 仅残存东部约三分之一,画面可分为两幅,上部主体为备茶图,其下为奔犬图。

备茶图 由一桌一女组成,东侧为一侍女,其头顶已被破坏,可见两侧各盘一鬟,直垂至颈,侧面插有数支白簪,面绘斜红妆,口部为黑色十字小口,中心涂红。侍女身着赭红色长袍,领部、腕部及下身露出明黄色内衬,手持一带盖白瓷执壶。侍女前方为一风炉,风炉为圆筒状,其上有镂孔,炉上置有一双耳茶鍑。西侧为一桌子,仅残存一部分,黑色镂空桌腿,上为明黄色桌面,桌面上放置有白色的海棠形盏、盏托、四曲长杯等瓷器(图一六、一七)。

奔犬图 为一只黑白色小狗,嘴张开,颈部系有一个白色铃铛和一明黄色绳子,前爪前扑,后爪抬起,尾巴翘起,呈奔跑状,应为“拂菻犬”。

图一五 墓室东壁与北壁壁画

图一六 墓室北壁备茶图

图一七 墓室北壁备茶图摹本

图一八 墓室南壁壁画

图一九 墓室西壁壁画

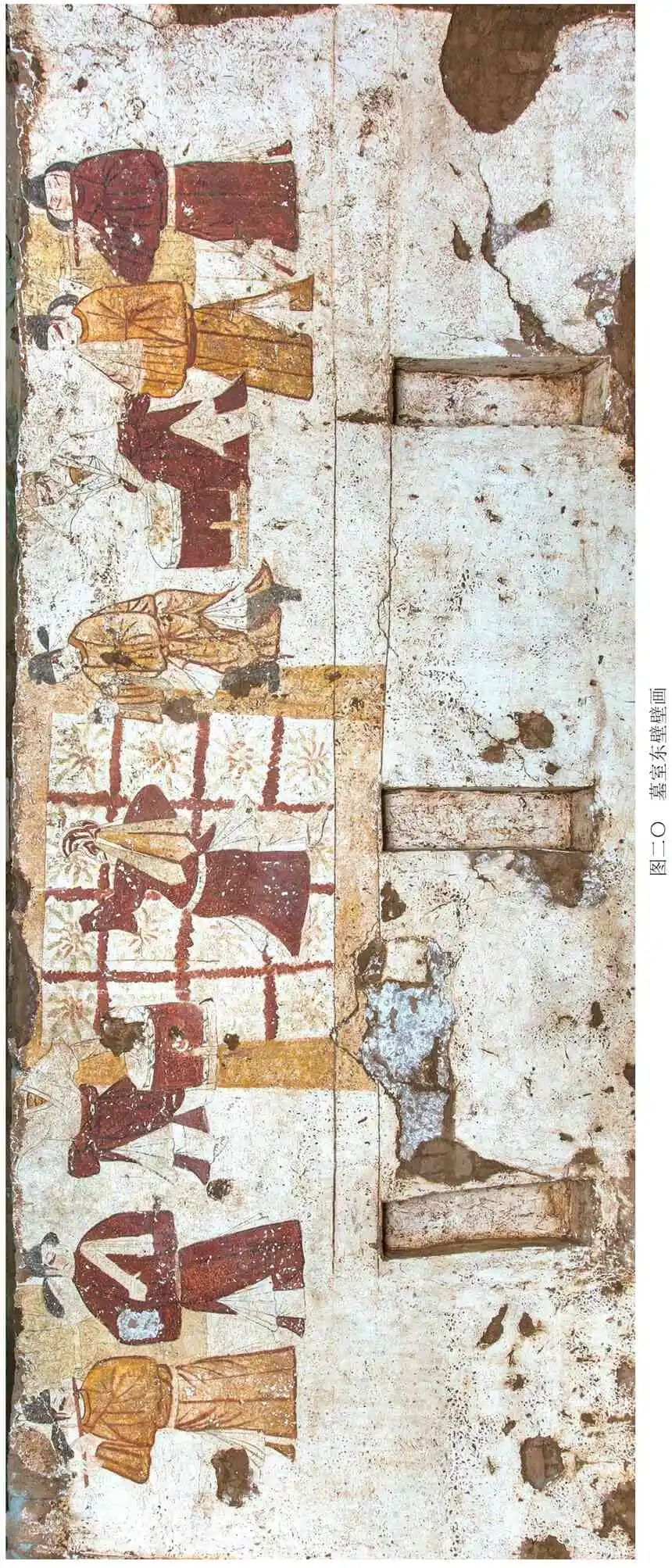

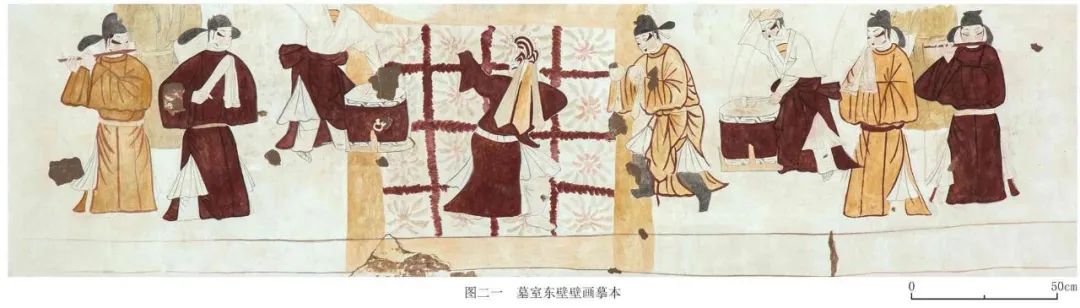

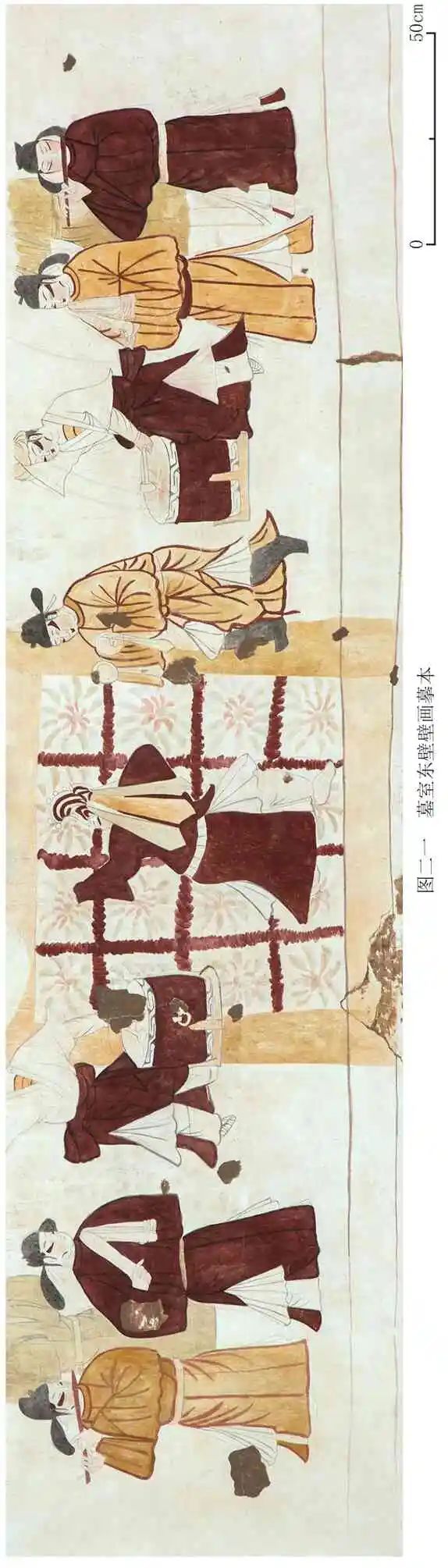

图二〇 墓室东壁壁画

图二〇 墓室东壁壁画

图二一 墓室东壁壁画摹本

图二一 墓室东壁壁画摹本

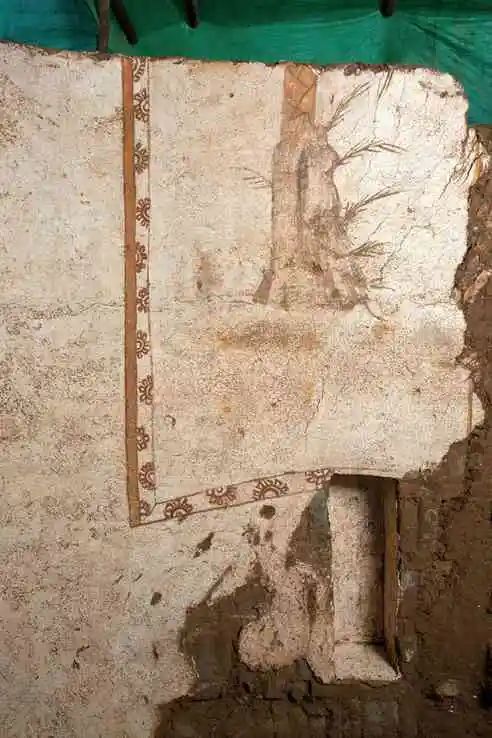

2.墓室西壁 为分屏帷帐图,仅残存南侧一角,可见一屏,底部略微弯折,外围装饰有赭红色宝相花花纹,内绘一水墨山石,山石顶部为一黄色竹笋,两侧为细枝叶(图一九)。

3.墓室南壁 仅在西侧上部绘有一台阶式画面,其上似为树木枝干,但由于破坏严重,画面不清(图一八)。

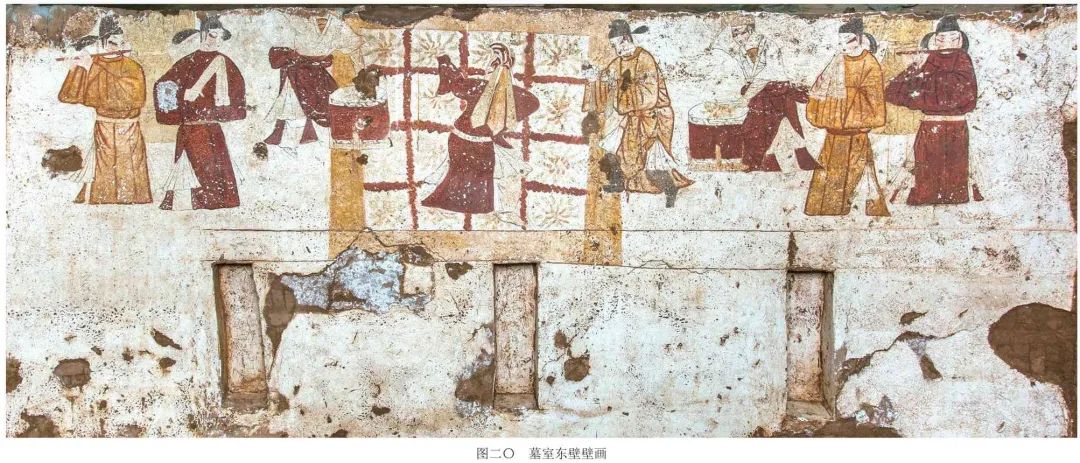

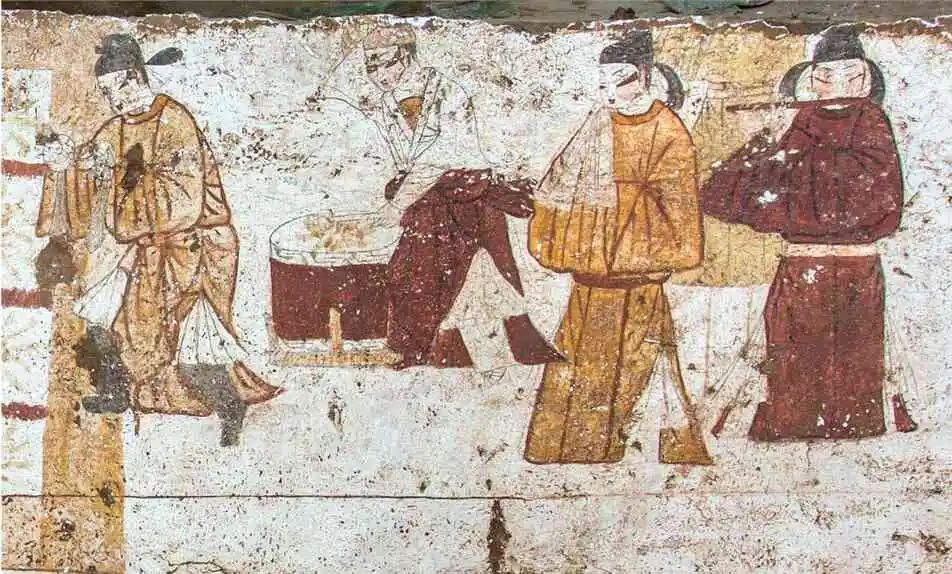

4.墓室东壁 为乐舞图,由十人组成,画面以抬袖女舞者及右侧持钹舞者为中心,其他乐手于左右两侧对称分布。(图二〇、二一)。

中心舞者2人 其中左侧抬袖女舞者,站立于地毯之上,其头戴尖状高冠,冠侧饰圆珠,冠额后四条飘带下垂。面绘斜红妆,身着赭红色袍服,白色内衬,腰束白色蹀躞带,脚穿白色高靿靴,左手上举,舞起长袖,右手叉腰,右足着地,左足抬起,身体右倾,呈舞蹈状。地毯外围为一圈黄色宽边,中间以三纵三横赭红色编织状条带分割出16个方框,方框内绘有红色、黄色花卉。右侧持钹舞者面向女舞者站立,身体前倾,双腿呈跳舞状,双手持铜钹,进行拍打。持钹者头戴黑色翘脚幞头,面绘斜红妆,十字赭红色小口,身着橙黄色圆领长袍,衣褶处为红线描绘,白色内衬,脚穿黑色长靴,铜钹为圆形,中间系白色绸带(图二三)。

图二二 乐舞图左侧乐手特写

图二三 乐舞图中心舞者特写

图二四 乐舞图号右侧乐手特写

左侧乐手4人 均面向舞者站立。自左向右依次编号。1号人物为吹笛者,口吹赭红色横笛,头戴黑色软脚幞头,面部绘有斜红妆,身着明黄色圆领长袍,白色内衬,衣褶处用红线描绘,腰系白色腰带。2号人物位于1号人物后排,仅存胸部以下部分,动作不明,身着黄色短袍,衣褶处用墨线描绘,下穿白色长袴。3号人物为打拍板者,双手持拍板进行击打,头戴黑色软脚幞头,面绘斜红妆,十字小口,身着赭红色圆领长袍,衣褶处用墨线描绘,白色内衬,腰系黄色腰带。4号人物为击鼓者,头部已不存,身体前倾,双手持槌击鼓,外穿赭红色外袍,上半身褪去系于腰间,白色交领内衬,明黄色胸衣,脚穿线鞋,鼓面为白色,上有彩绘,鼓体为赭红色,与鼓面连接处绘有黑色回纹,鼓体底部为一黄色平底鼓架支撑鼓体(图二二)。

右侧乐手4人 与左侧乐手对称分布。除部分衣着颜色上有所差异外,与左侧乐手基本相同,其中最左侧击鼓手头部保存较好,其头戴黄色头巾,面绘斜红妆,十字赭红色小口(图二四)。

乐舞图下方有两条黑色墨线,其与黄色条带等宽,应为起稿时为保持画面水平而做。墨线之下未绘制画面。

三、结语

(一)墓葬年代

该墓未出土墓志及其他器物,故仅能从墓葬形制、壁画内容、与周边墓葬关系等对墓葬的年代及墓主身份进行判断。

从墓室形制上看,该墓为弧方形砖室墓,宿白将西安地区唐墓分为三期四型[1],M1373属Ⅱ型即单室弧方形或方形的砖室墓,年代上则应属于第三期,即玄宗以后迄唐亡(756~907年)。

从墓道形制及壁龛分布情况上看,该墓为竖穴墓道,应有十二个壁龛,其中两个位于甬道处,按照程义的相关研究,此种带有竖井墓道单室墓多见于第五期,即宪宗—唐末时期,而壁龛位于甬道处的墓葬年代较晚[2]。因此该座墓葬的年代应该属于晚唐时期的较晚阶段。

从壁画内容上看,八人抬担形象与五代李茂贞夫人墓中的八人抬轿形象[3]几乎相同,抬轿者头上所戴幞头为晚唐、五代时期所常见形制。乐舞图中的乐伎均为站姿,乐器有笛子、拍板、大鼓、铜钹,女舞者所跳舞蹈也只是简单的抬袖踏足,根据孙亚青对唐乐舞图壁画的研究[4],本座墓葬年代应为晚唐时期。墓葬壁画中的备茶图与唐哀帝天祐元年(904年)的河北平山王母墓备茶图较为接近[5],本座墓葬年代也应与此相近,为唐代末期。

白杨寨M1373与会昌二年(842年)郭仲文墓[6]、会昌三年(843年)刘弘规夫人陇西李氏墓[7]、会昌六年(846年)李升荣墓[8]、乾符六年(879年)博陵郡夫人崔氏墓[9]相近,但从细节上看,其与博陵郡夫人崔氏墓最为相近,甬道均较长且绘有较多的人物,棺床均几乎占据整个墓室,因此其年代上也可能稍晚,至僖宗时期。

(二)墓主身份

该墓是晚唐时期规模较大的砖室墓,且绘有精美的壁画,墓主身份应较高。该墓使用了石板棺床,在晚唐墓中较为罕见,金海旺研究认为使用石质葬具的墓主一般身份都较高,而晚唐时期由于宦官受皇帝宠幸,拥有特权,使用石质葬具较多[10]。

白杨寨墓地此前发现有中晚唐时期的家族墓地[11],墓主为权宦刘弘规夫妇及其孙辈成员。本次发现的这座晚唐壁画墓位于该家族墓地中部,其正西分别为刘弘规及其夫人墓[12],而东侧则分布有刘弘规之孙刘殷礼、刘崇礼等墓葬[13],因此M1373墓主应为刘弘规子辈成员。

本次发现的墓葬规模较西侧刘弘规夫人陇西李氏墓、东侧刘殷礼墓、刘崇礼墓都要大;而从壁画上看,制作工艺较高,画面也更加精美;从葬具上看,其使用石板铺成的棺床,级别要高于其他墓葬的砖棺床,因此该墓的墓主应为刘弘规子辈中成就较高的一位。目前刘弘规子辈成员的墓葬均未发现,但根据刘弘规墓志及神道碑记载,刘弘规共有子五人,其中刘行深地位最高,曾任枢密使、左神策军中尉等官职,为拥立僖宗的主要成员[14],其生卒年不详,最晚的记载为乾符四年(877年)以观军容使、守内侍监致仕[15]。而本次发现的这座墓正是一座等级较高且年代较晚的晚唐时期墓葬,与刘行深的生平及身份基本吻合。

目前白杨寨墓地所发现的晚唐时期宦官夫妇墓均为异穴埋葬,而M1373由于未见人骨,无法判断是否为合葬,M1373周边也未发现其他规模相近的晚唐时期墓葬。刘行深作为晚唐权宦,深受皇帝信任,存在像高力士[16]一样陪葬帝陵的可能,因此这座墓葬的墓主也可能为刘行深夫人。

该墓葬为晚唐时期的大型砖室壁画墓,壁画内容与此前发现的其他晚唐时期壁画差异较为明显,对于研究唐宋之际壁画题材及风格转变有着重要的节点意义。该墓葬位于刘弘规家族墓地中部,根据与其家族成员墓葬间的关系,推断其墓主为晚唐权宦刘行深或其夫人,为刘弘规子辈成员墓葬的首次发现,对于研究唐代家族墓地的排列布局具有重要意义。

(本文原标题《陕西西安白杨寨晚唐壁画墓M1373发掘简报》,原载《考古与文物》2024年第1期)

领 队:陈爱东

考古发掘:陈爱东 王 曾 宋佳辉

文物保护:李 莎 陈佳妮 贺 章 宋姝洁

壁画临摹:肖若晨 贾 蓉

照相绘图:贾 蓉 王 洋

执 笔:王 曾 李 鑫 李 莎 王昕晗

[1]宿白.西安地区唐墓壁画的布局和内容[J].考古学报,1982(2).

[2]程义.关中唐代墓葬初步研究[D].西安:西北大学,2007.

[3]宝鸡市考古研究所.五代李茂贞夫妇墓[M].北京:科学出版社,2008.

[4]孙亚青.唐墓出土乐舞图的考古学研究[D].石家庄:河北师范大学,2017.

[5]河北省文物研究所,石家庄市文物保护研究所,等.河北平山王母村唐代崔氏墓发掘简报[J].文物,2019(6).

[6]陕西省考古研究院,西安市文物保护考古研究院.西安凤栖原唐郭仲文墓发掘简报[J].文物,2012(10).

[7]陕西省考古研究院.唐宦官刘弘规及夫人李氏墓发掘简报[J].中原文物,2003(4).

[8]西安市文物管理处.西安西郊热电厂基建工地隋唐墓清理简报[J].考古与文物,1991(4).

[9]西安市文物保护考古研究院.西安曲江唐博陵郡夫人崔氏墓发掘简报[J].文物,2018(8).

[10] 金海旺.隋唐时期石质葬具研究[D].郑州:郑州大学,2013.

[11]陈爱东.唐刘弘规夫妇墓志考释及相关问题研究[J].中原文物,2023(4).

[12]同[7].

[13]同[11].

[14]杜文玉.唐代宦官刘弘规家族世系考述[C]∥唐史论丛(第21辑).西安:三秦出版社,2015:140-150.

[15] 刘昀.旧唐书:僖宗纪(第19卷下)[M].北京:中华书局,1975:698.

[16]陕西省考古研究院.唐高力士墓发掘简报[J].考古与文物,2002(6).

发表评论

2024-08-05 19:58:37回复

2024-08-05 21:59:43回复

2024-08-05 18:51:38回复

2024-08-05 12:43:53回复