上海当代艺术博物馆从开馆至今已12年历程。十二已至,万物复一。回看不仅意味着重拾集体记忆,也预示着一个全新的起点。十二周年之后,PSA将踏上全新征途。

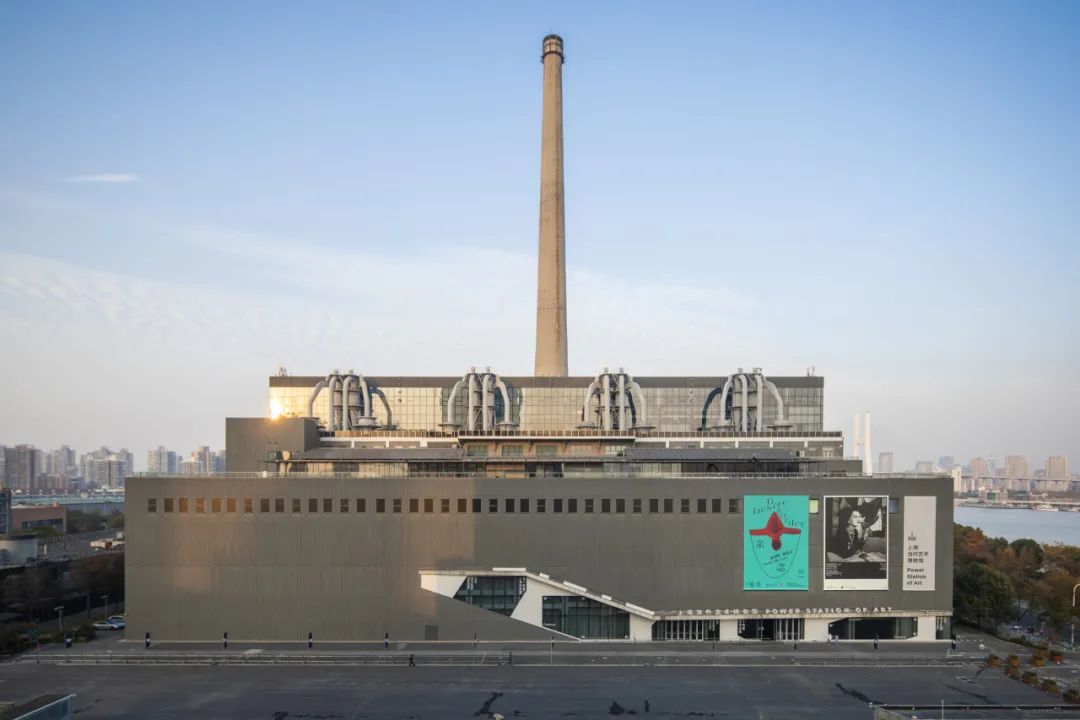

即将步入12岁的上海当代艺术博物馆(下简称PSA)意识到自己进入了一个新的时间周期,关于生命的计算方式开始变得有规律。12年前,她素颜站在世界面前,迎接“重新发电:第九届上海双年展”和第一个国际合作展览“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”;12年后,来自世界近50个国家、约60个艺术机构的近130个大型展览已在此发生,逾1600位/组艺术家与她结缘,其中80%的艺术家和建筑师在此实现了他们在中国大陆的首次展览。

名为“博物馆”,PSA起初并没有馆藏。然而,在中外藏家、基金会和艺术家的支持下,12年,425件藏品,这个数量虽无法媲美任何一个大型国际博物馆,但却是从自身展览史出发,从艺术家/建筑师个人史出发的一份不可复制的独特记忆。同时,6600余场公共教育活动拓展了展览和收藏的边界,为观众搭建了通向当代艺术的桥梁,逾百万的社交平台粉丝数共同见证了PSA与观众们的友谊。

12年来,PSA共自主策划-编辑-出版了86本双语图录和书籍,2023年开张的dododo(对对对)书店更是希望让书籍和思想覆盖整座美术馆,成为行动的支撑。2025年即将对外开放的“当代艺术图书馆和文献库”将进一步唤起观众对阅读-思考-创作的乐趣,如果地球(Earth)没有艺术(art),那她就是一个“嗯”(Eh)。

12年来,PSA庆幸被一群又一群年轻的心所呵护,一起踏着新生事物萌生时的怀疑和不确定踌躇满志地前行;庆幸12年前一座城市能有如此的自信表达新时代国际大都市的文化希冀。生日烛光下,曾经的12个瞬间再次浮现眼前,PSA愿所有热爱-享受-创造艺术的人在新的生命周期舞出新步伐。

1、Give Me Five

thonik对PSA的视觉标识进行了动态化设计。原本静止沉稳的烟囱形象被点化为轻盈可变的5根棒子,随着用户光标的移动灵活,仿若一场指尖游戏。

2012年建馆之初,上海设计师沈浩鹏先生接受邀请,以PSA建筑外观及标志性的大烟囱,和汉字“当”为当代馆设计了视觉标识。2013年,为了延展该标识在国际范围内的应用,荷兰设计团队thonik在原设计基础上,对PSA的视觉系统进行了进一步的规范和延展。

thonik的延展设计以彰显上海当代艺术博物馆“以开放的力量,迎接可变的未来”(OPEN the POWER, welcome the UNSTABLENESS)的态度,让“当”字的五根线段脱离了中文文字的意义,回归视觉形象的基本元素,让这五根棍儿在运动和游戏中产生无限的可能。基于该设计理念,“上海双年展”、“青策计划”、“聚裂”等展览及项目的视觉形象也应运而生。

2“上双”搬家

第九届上海双年展“重新发电”展览现场,上海当代艺术博物馆,2012年

上海双年展成立于1996年,是中国大陆首个国际当代艺术双年展,也是当下亚洲最富影响力的艺术事件之一。

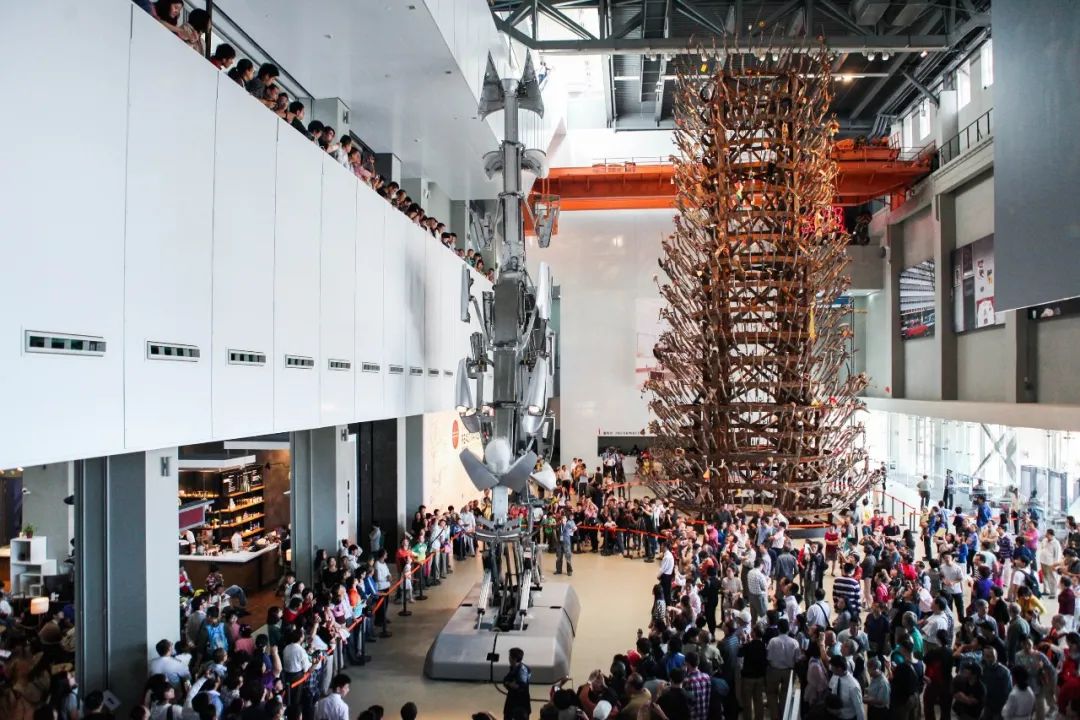

2012年,“上海双年展”从原上海美术馆迁入上海当代艺术博物馆,第九届上海双年展以“重新发电”为主题,接过这一历史使命,将“上海双年展”这一以城市为命名的艺术盛事进一步推向国际舞台,PSA就此成为上双新的主场馆。第九届双年展还首创“城市馆”项目,全球30座城市积极参与,让展览溢出美术馆,共生在上海各处的历史建筑之中,也与更广阔的世界保持紧密联系。

“社会工厂:第十届上海双年展”主策展人安塞姆·弗兰克(最右)于布展现场,上海当代艺术博物馆,2014年

2014年,上双改革了策展人制度,主策展人不再受国籍限制,策展主题也从上海现象开放成为上海与世界,艺术如何回应国际当下最紧迫性问题。主策展人由上海当代艺术博物馆的国际学术委员会推荐并遴选。这是上海双年展继迁址之后进一步迈向国际化多元性发展的重要一步。经第一届学术委员会遴选,安塞姆·弗兰克当选为“社会工厂:第十届上海双年展”主策展人。

第十一届上海双年展“何不再问”展览现场,上海当代艺术博物馆,2016年

2016年,来自印度的艺术家组合Raqs媒体小组担任主策展人。在高度互联的全球语境之中,第十一届上海双年展着重于探寻“一带一路、南南合作”的可能性,意图呈现一个兼容并蓄且具有发散性的艺术世界,并将系统性的教育活动和城市项目无缝相融,有机串联。

第十二届上海双年展“禹步”展览现场,上海当代艺术博物馆,2018年

2018年,由历史学家夸特莫克·梅迪纳担任主策展人的上海双年展首次大规模地展出拉丁美洲当代艺术家的作品,并以中国古代道教仪式的“禹步”步法,以徘徊于进退之间来超越西方二元对立式的思维方式。打破传统艺术话语体系,关注多元话语的同时,上双的成长与世界当代艺术史的成熟不谋而合,向世界展示了上海文化“兼容并蓄”的精神。

第十三届上海双年展“水体”展览现场,上海当代艺术博物馆,2021年

2020年,上海双年展经历了24年来前所未有的挑战。在全世界几乎所有的大型展览都停摆的时候,第十三届上海双年展“水体”成为了唯一一个按期举行的世界级展览,并打破传统“展览”形式,联合艺术家、研究者、行动者、机构和社区,以交响乐的结构为观众打造环环相扣、渐趋增强的三段式体验。“水体”也因此成为上双历史上时间跨度最长,与上海城市历史、网络平台、国际机构连接最为广泛的一次。

第十四届上海双年展“宇宙电影”展览现场,上海当代艺术博物馆,2023年

2023年,第十四届上海双年展“宇宙电影”聚集了来自世界各地的近80位参展艺术家,PSA转变为一座探讨天人关系的“电影院”。作为全球首个聚焦于“宇宙”主题的国际艺术双年展,策展团队邀请艺术家通过更为复合全面的方式来思考当今世界的挑战,并向上海作为中国电影发祥地的传统致敬。

3、电场与电厂的相遇

“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展”展览现场,上海当代艺术博物馆,2012年

电场(electric field)是安德烈·布勒东为超现实主义写的一篇文章的标题,之所以将超现实主义作为PSA的首个国际展览,因为它是当代艺术的敲门砖,影响了西方几乎所有的文化领域。它抛弃各种“主义”和政治,拥抱梦境和爱,它是属于年轻人的艺术,也属于一座年轻的由发电厂改造而成的当代艺术博物馆,一群对当代艺术好奇又不知甚解的观众。“电场:超越超现实——法国蓬皮杜中心藏品展” 是上海当代艺术博物馆开幕季的重要项目之一,也是法国巴黎蓬皮杜当代艺术中心在中国大陆的首次大型展览,展出了蓬皮杜中心藏品共一百余件,是“超现实主义”经典原作在国内的首次大规模集体亮相。年代从上世纪20年代伊始跨越至今,类型涉及绘画、雕塑、装置、影像、摄影、建筑模型和手稿。展出包括米罗、毕加索、杜尚、恩斯特、马格利特、曼雷、阿曼、基彭贝尔格、凯撒、史波耶里、杜布菲、巴塞里兹、里希特、波尔克、古尔斯基、波尔坦斯基、巴尔代萨里等大师的作品。展览也对中国艺术家的创作给予特别的关注,围绕着陈箴的代表作《圆桌》,展览向上海观众展出了蔡国强、王度、黄永砅、张洹、严培明等诸多生活在海外的重要中国艺术家作品。

自此,PSA开启了和国际各大重要美术馆和艺术机构的合作之旅。“合作”而非“引进”,PSA希望以展览为媒介,为国内外艺术家、史学家创造开放平等交流的平台。

4、 国际学术委员会

上海当代艺术博物馆学术委员会成立于开馆第二年(2013),是由海内外著名当代艺术家、策展人、艺术评论家、艺术机构负责人及学者组成的学术审议和决策机构,对PSA的事业发展方向、学术研究理念、作品收藏定位等重大问题提供决策并给予原则性指导。学术委员会委员每届任期为三年,随着PSA的发展而更新,始终维持学术委员会与时俱进的生态活力。

在过往的12年间,PSA学术委员会已经完成了四轮换届。这些学术委员会包括:栗宪庭、李向阳、张永和、费大为、侯瀚如、丁乙、林天苗、刘擎、阮庆岳、冯原、李旭、高士明、杨福东、龚彦、Homi K. Bhabha、Chris Dercon、Mark Wigley、Donna De Salvo、Christian Boltanski、Andrés Jaque、Cuauhtémoc Medina、Emanuele Coccia、汪建伟、Boris Groys。这些来自世界不同地区的学术委员带来了多种观察艺术与社会的视角与最前沿和专业的学术指导。

5 、“炸”美术馆

蔡国强个展“九级浪”展览现场,上海当代艺术博物馆,2014年

蔡国强个展“九级浪”展览现场,上海当代艺术博物馆,2014年

2014年8月8日下午,在阵阵轰鸣声中,黄浦江上的天空炸开了或黑白或彩色的炫目焰火,引发无数市民朋友们驻足观看。喜欢“玩火”的艺术家蔡国强在PSA馆外黄浦江面,完成了其在国内的首件“白天焰火”作品,成为全城热议的话题。早在“九级浪”布展阶段伊始,PSA的大厅里就充斥着连续不断的火光和爆炸声——艺术家率先用火药爆破的痕迹复现出俄罗斯艺术家艾伊瓦佐夫斯基1850年的名画《九级浪》,以恢弘气势展开这段旅行的起点;7月21和24日,他在PSA馆内先后爆破完成了巨幅火药草图长卷《没有我们的外滩》以及名为《春夏秋冬》的德化白瓷装置。“炸” 美术馆,炸掉的是机构的自我束缚和对艺术的禁锢,艺术家和作品是美术馆的灵魂,美术馆必须如艺术家般敢于自我突破,敢于取舍。

6、青年策展人计划

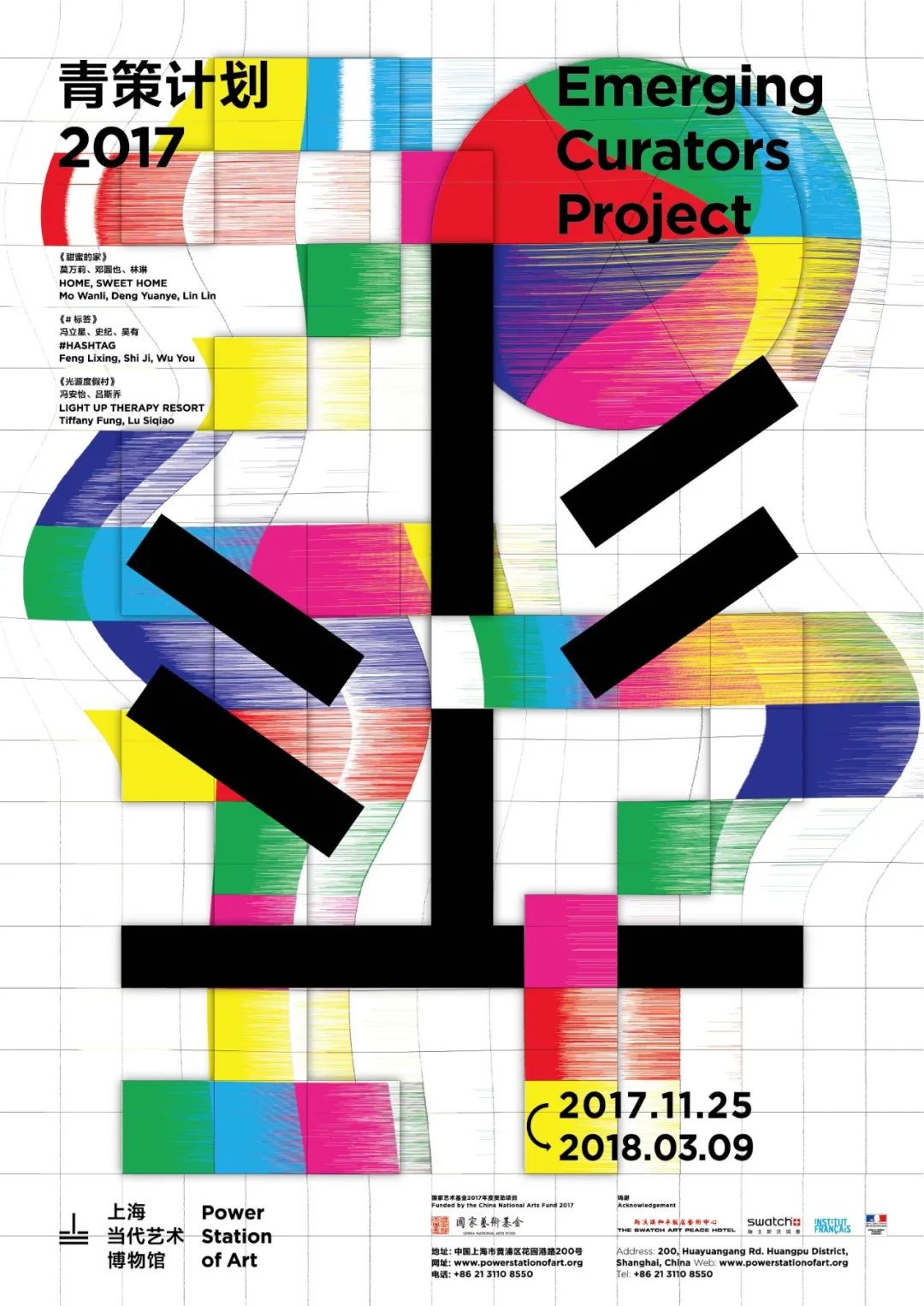

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

PSA过往“青年策展人计划”海报

策展人是艺术家同伴,是观众和展览之间的桥梁,也是艺术机构学术视野的延伸,然而10年前,给予他们的重视和尊重却非常微弱。2014年,PSA设立了国有当代艺术机构第一个支持全球范围内的中国籍及华裔新生策展力量的学术品牌项目——“青年策展人计划”,希望帮助策展人们在真实空间实现策展理念,让更多中国年轻艺术家的才华被看见。

PSA过往“青年策展人计划”展览现场

PSA过往“青年策展人计划”展览现场

PSA过往“青年策展人计划”展览现场

PSA过往“青年策展人计划”展览现场

PSA过往“青年策展人计划”展览现场

PSA过往“青年策展人计划”展览现场

11年来,“青年策展人计划”已助力五十余位青年策展人,实现了28场实体展览和2场线上展览。PSA每年从公开招募的投稿方案中评选二至三组优秀策展人,提供每组最高30万元的展览经费,以及展览、宣传和公共教育方面的支持,帮助获选策展人实现展览,也将中国新生的策展力量展现给国内外当代艺术界。11年以来,在“青策计划”中的获选策展人已成为国内年轻策展群体和艺术院校学术研究的核心力量,其中不乏已在国际重要展览中多次崭露头角的策展人。而他们在各个不同岗位上所形成的的合力,正在逐步丰富当代中国策展人的培养体系,让世界看到真实、鲜活的中国当代艺术面貌。同时,年轻策展人们也时刻提醒着PSA,保持敏锐,轻盈,保持开放和活力。

7、从篠原一男到城市与建筑研究系列

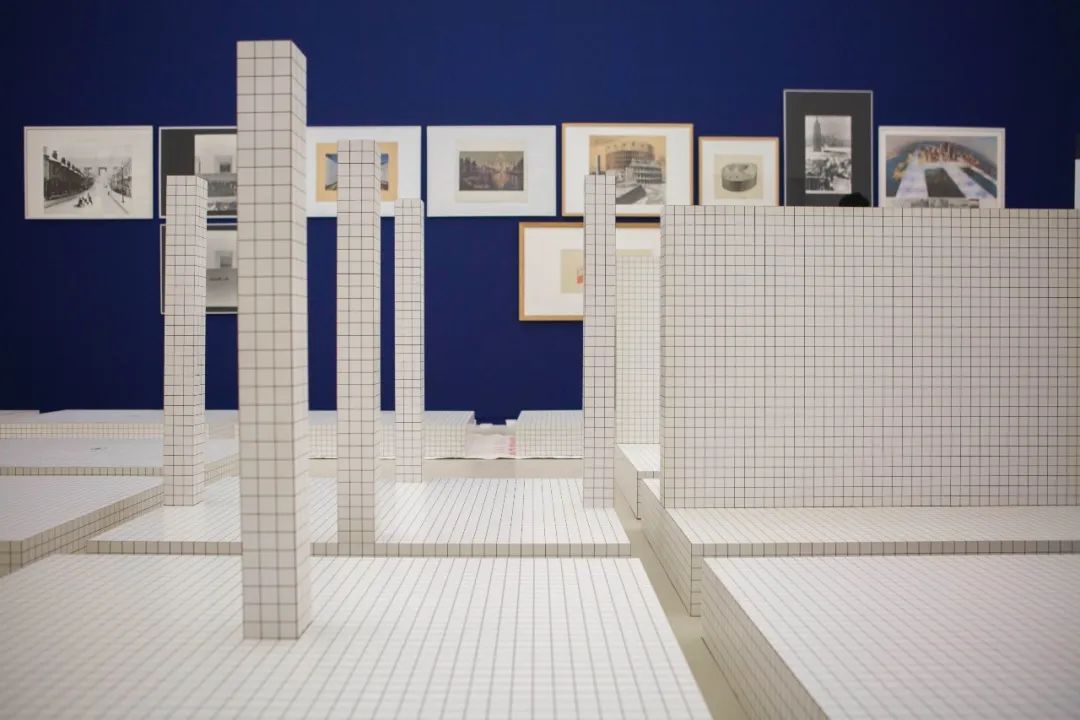

“篠原一男”展览现场,上海当代艺术博物馆,2014年

2014年,PSA举办了日本已故建筑师篠原一男的首个回顾展。篠原一男对于中国普通观众而言是一个陌生的名字,他的一生共实现了三十多个住宅,晚年才开始涉足公共建筑设计,最终实现的屈指可数。他的个案展现了一代中国建筑师所共同面临的问题,如民族性与现代化,传统是出发点还是回归点,都市主义与个人住宅……篠原最终将这一系列问题带入对建筑根源性的追问之中,大胆提出“住宅是艺术”,将住宅当作实验和言说的对象,从建筑的自律性入手,让房子游走于社会镜像和个体情感的边界。在中国飞速的城市化进程中,建筑与权力,建筑师的角色,建筑与生态、建筑本体问题等成为日后PSA“城市与建筑研究系列”着重讨论-展现的议题,PSA也成为国内最早将建筑和城市纳入展示和研究范畴的当代艺术机构。通过重新拓展“建筑”的定义,PSA打破传统视野下被割裂的“建筑”和“艺术”领域,将建筑视为综合社会装置,从生活经验和身体尺度切入,探讨个体与空间、机制之间的错综关系。通过迄今为止的19场展览,该系列已然成为PSA独具一格的展览方向,更在中国当代艺术领域点燃了关注建筑艺术的热情。普利兹克大师展诸如矶崎新、让·努维尔、伦佐·皮亚诺、伊东丰雄、坂茂等向观众展示了当代建筑领域公认的里程碑式成就。

PSA普利兹克大师展过往展览现场

PSA普利兹克大师展过往展览现场

PSA普利兹克大师展过往展览现场

PSA普利兹克大师展过往展览现场

PSA普利兹克大师展过往展览现场

而除去普利兹克大师展之外,PSA更从自身的视角与使命出发,延展出不同文化背景但相互交织的建筑策展线索。如“多样的现代性”。2016年的“市民都会”展览、2018年的“觉醒的现代性——毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师”、2023年的“摩登巴黎1914—1945:建筑、设计、电影、时尚”便是这样的一次关于现代性的多角度探源。

“市民都会”展览现场,上海当代艺术博物馆,2016年

“觉醒的现代性——毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师”展览现场,上海当代艺术博物馆,2018年

“摩登巴黎1914—1945:建筑、设计、电影、时尚”展览现场,上海当代艺术博物馆,2023年

“城市与建筑研究”第二条线索旨在发掘那些从非物质层面进行畅想性思考的建筑大师,包括“移动建筑——尤纳·弗莱德曼” “超级工作室50年”“穿越建筑:戈登·马塔-克拉克的十年”“约翰·海杜克:海上假面舞”等。

“移动建筑——尤纳·弗莱德曼”展览现场

“超级工作室50年”展览现场

“穿越建筑:戈登·马塔-克拉克的十年”展览现场

“约翰·海杜克:海上假面舞”展览现场

8 、备受争议的大同大张展和曲折的收藏研究之路

“大同大张”展览现场,上海当代艺术博物馆,2015年

“当代艺术收藏系列展”是PSA重要的展览品牌,主要遵循两条线索,一是对中国当代艺术家的个案研究,二是基于PSA典藏工作的阶段性系统展示。由两条线索入手,收藏系列展一方面从本土艺术家入手,进行深入的个案梳理研究和呈现,一方面以高质量高水准的系统性捐献作品来扩充馆藏,并对其进行阶段性的展示与研究,为梳理中国当代艺术的脉络奠定基础。

个案研究系列于2015年首展“大同大张”,时年正值大同大张逝世15周年,该展览呈现了大同大张在他短暂生命历程中,那些苦行僧般的艺术探索,和与周遭格格不入的思想光芒。他将自己推向极致的艺术理念以及为艺术献身的殉道者姿态在当时令其饱受争议,多年后,也仍在观念上挑战着我们的常规体验和日常生活。

PSA“中国当代艺术收藏系列展”过往展览现场

PSA“中国当代艺术收藏系列展”过往展览现场

PSA“中国当代艺术收藏系列展”过往展览现场

PSA“中国当代艺术收藏系列展”过往展览现场

PSA“中国当代艺术收藏系列展”过往展览现场

PSA“中国当代艺术收藏系列展”过往展览现场

2016年,该系列呈现了中国重要当代艺术家余友涵先生彼时规模最大,内容最为全面的回顾展,展出其绘画作品、手稿和文献两百余件,展示了其在中国先锋艺术史中开创性的抽象绘画语言,与艺术家那颗不拘一格与勇于尝试的心。而艺术家李山的个展,首次大规模聚焦于艺术家的生物艺术主题创作,引发了一场从生物艺术到人类命运的大讨论。九周年特展“梁绍基:蚕我 我蚕”更是国内首次系统性梳理艺术家与“蚕”共谋而成的“自然系列”作品,并回望其创作脉络各个阶段的代表作。展览还呈现了梁绍基根据上海当代艺术博物馆特定空间创作的装置作品,以及与生物学等领域发生跨学科关联的新作品。2022年,“丁立人、夏阳双人展——上海当代艺术博物馆十周年特别展” 聚焦于两位年逾九旬的艺术家,沿循两人创作语言生成的独特轨迹展开。展览从两组盒子开始,不仅重访了两位艺术家创造力的一次启程,也串联起他们生命中无数次因艺术而生发的闪光时刻。2024年,“天天问——胡项城个展”遴选艺术家1970年代至今各个阶段的绘画、影像、雕塑作品及资料,并呈现他根据PSA建筑历史与特定空间实现的多件大型装置新作。

在2023年,PSA获得收藏家程昕东先生捐赠PSA的19位国内外艺术家的46件当代艺术作品,这是PSA首次获得的大批个人捐赠。

9、让时间停歇

这是印度建筑师巴克里希纳·多西随笔录的标题。对多西而言,好的建筑是一次庆典,是一次停歇。每次展览,PSA冰冷的工业遗迹都会被艺术家/建筑师的生命点燃,然而展览在前行,时间却默默地在他们身上倒计,让PSA成为一座忆所。

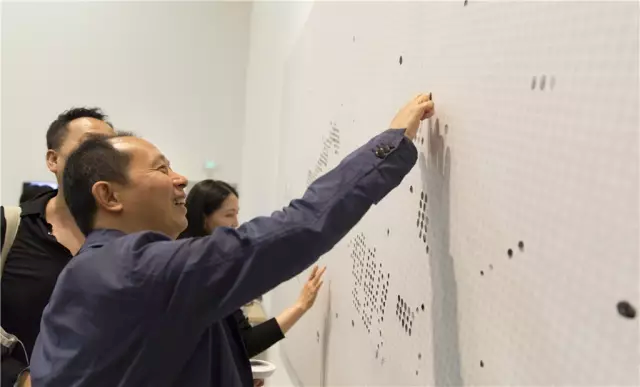

展览开幕嘉宾在画布上留下自己的指纹,“陈劭雄:万事俱备”展览开幕现场

《集体记忆-上海当代艺术博物馆》(2016),PSA “陈劭雄:万事俱备”展览现场

2016年11月26日,艺术家陈劭雄在北京病逝,享年54岁。同年上半年,PSA展出了陈劭雄迄今最大规模的个人展览“万事俱备”,策展人为侯瀚如。展览向观者展示了陈劭雄三十余年创作历程中各阶段的代表作品,尤其是近十五年来的主要作品,包括两件2016年的最新创作。借助影像、装置、照片-蒙太奇、绘画、集体参与等多种艺术媒介,展览充分展现了艺术家独特的幽默而敏锐的艺术感性。

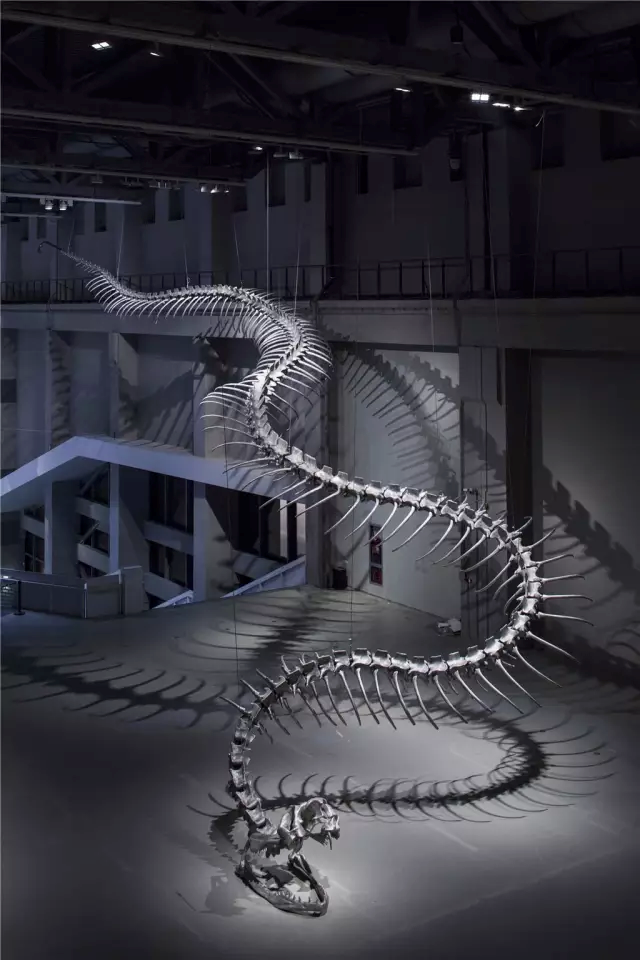

黄永砅与他的作品《头》,PSA1楼大厅现场

“蛇杖III:左开道岔” 展览现场,上海当代艺术博物馆,2016年

2019年10月19日,艺术家黄永砅因病辞世,享年65岁。不爱言辞的黄永砅留下太多悬而未决的谜题,一如他的名字中“砅”的读音和写法,一如他在电厂留下的三步九迹……2016年3月17日至同年6月19日,黄永砅个展“蛇杖Ⅲ:左开道岔”于PSA呈现,侯瀚如担任策展人,这是PSA在彼时规模最大的装置展。黄永砅通过过去20年来的作品创造了一个百科全书般,但又针对美术馆场地特殊性的旅程,来呈现并研究权利意志与实际命运之间的紧张矛盾,以思考关于人类命运的选择这一终极议题。

尤纳·弗莱德曼肖像照

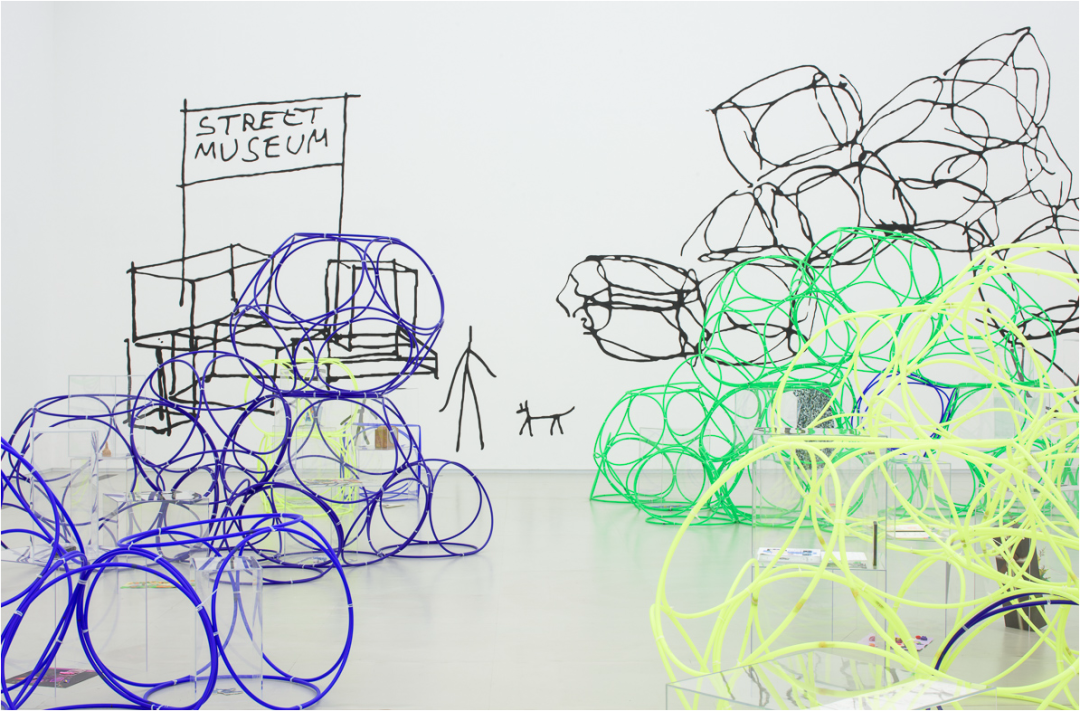

“移动建筑——尤纳·弗莱德曼”展览现场,上海当代艺术博物馆,2015年

2020年2月21日,建筑师尤纳·弗莱德曼辞世,享年97岁。尤纳在其七十多年的自我偏离中创造了传奇:一个自然主义者如何在试错中造句,如何在等待中记载自由意志的进化。78岁时尤纳第一次来到上海,参加上海双年展;84岁时他再次来到上海,在外滩18号做了“可实现的乌托邦”展览;92岁时,PSA举办了他的大型回顾展“移动建筑——尤纳·弗莱德曼”。展览分为两个块面。一块是通过手稿、模型、动画梳理“移动建筑”理论发展和演变的过程;另一块是探讨即兴在建筑中的可能性。展览就是一个即兴的现场。工作团队在尤纳的指导下,就地取材地完成“空中城市”“街头博物馆”“简单科技博物馆”“狂草”等建筑结构。展览执行一种非常规的思维和工作方式,尤纳不画细节的图纸,只给出基本的技术建议,深化图纸的任务由在上海的团队完成,一场即兴的建筑实验在上海当代艺术博物馆内发酵深化。作为2017至2018年度PSA与罗马国立二十一世纪艺术博物馆(MAXXI)馆际展览交换项目的一部分,该展览也巡展至MAXXI,由龚彦与MAXXI建筑方向策展人艾琳娜·墨提斯共同策划,并根据MAXXI的场馆条件进行了新的展陈设计,在广袤的范围内再度呈现弗莱德曼独特的建筑理念与设计语言。

克里斯蒂安·波尔坦斯基于“克里斯蒂安·波尔坦斯基:忆所”布展现场

“克里斯蒂安·波尔坦斯基:忆所”展览现场,上海当代艺术博物馆,2018年

2021年7月14日,上海当代艺术博物馆第三届学术委员会学委,艺术家克里斯蒂安·波尔坦斯基于巴黎去世,享年76岁。2018年,波尔坦斯基的中国首次个展“忆所”在PSA举办。展览借助装置、影像、声音、影子剧场,引发参观者从视觉、听觉到心理的情感联系,对个体在日常和历史事件中不可预测的际遇进行追问。他在中国收集了10余吨旧衣,在PSA高28米的中庭重构了装置作品《无人》。“无人”在法语里亦有“很多人”的意思,这些缺席的身体唤醒着发电站的记忆,和更广泛的跨越文化时空的集体记忆;他为PSA的烟囱创作了作品《心》,一盏灯泡随着他心脏跳动的节奏在168米的通天塔里摇摆,忽明忽暗;他在PSA造了一间心跳档案馆,展览期间,档案馆为观众刻录心跳,并将数据传输到日本丰岛的心跳档案馆永存。

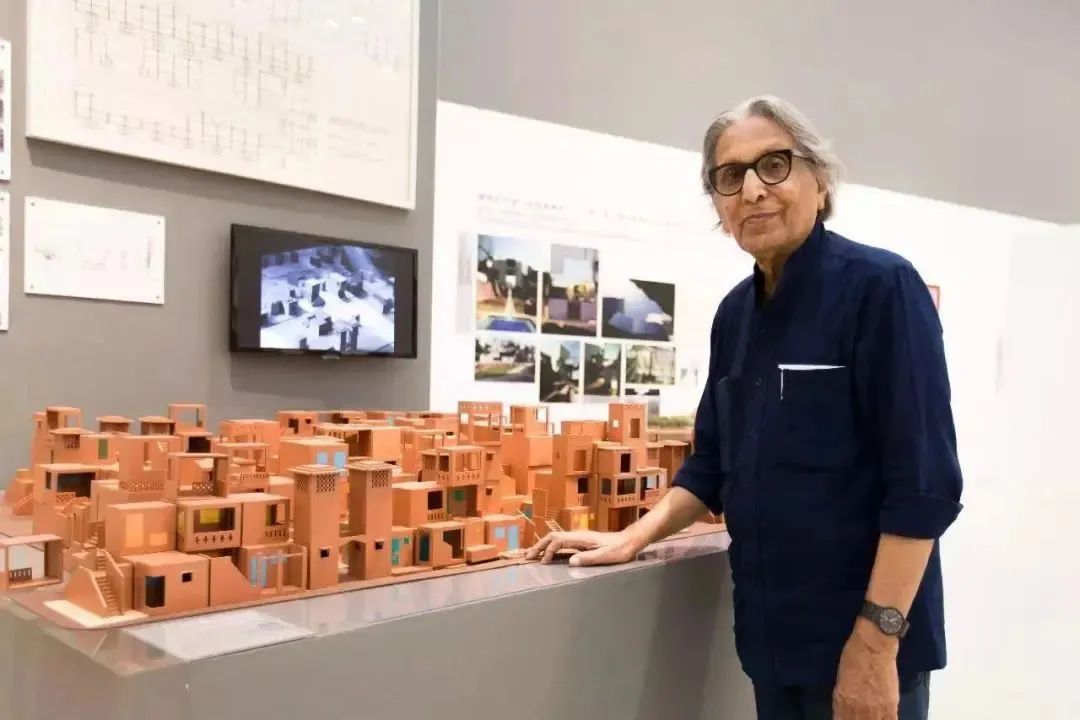

巴克里希纳·多西于“栖居的庆典 真实· 虚拟· 想像——巴克里希纳· 多西建筑回顾展”展览现场,上海当代艺术博物馆,2017年

“栖居的庆典 真实· 虚拟· 想像——巴克里希纳· 多西建筑回顾展”展览现场,上海当代艺术博物馆,2017年

2023年1月24日,印度建筑师、规划师、学者兼机构创建者、2018年普利兹克建筑奖获奖者巴克里希纳·多西辞世,享年95岁。在多西长达70年建筑生涯中,他始终不断探索可持续发展的全方位住所,寻求全新适应当地区域特征的当代建筑表现形式,从而塑造影响整个印度乃至国际的建筑话语。正如他多次表达其建筑信念所言:“当生活方式与建筑融为一体,生活便成为一场庆典。”2017年,上海当代艺术博物馆举办了多西在非印度地区的首次个展“栖居的庆典 真实· 虚拟· 想像——巴克里希纳· 多西建筑回顾展”,展览以非线性的脉络、多维度的互动装置、光线与音乐的运用,营造出充满灵性的建筑图景。

在纽约长岛共同生活和工作的艾米莉亚(左)和伊利亚·卡巴科夫(右)

“伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫:理想之城”展览现场,上海当代艺术博物馆,2015年

2023年5月27日,20世纪末以来最重要的艺术家之一、莫斯科观念主义运动发起人、原俄籍艺术家伊利亚·卡巴科夫辞世,享年89岁。2015年8月8日至12月6日,“伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫:理想之城”展览在上海当代艺术博物馆举办,这是卡巴科夫夫妇的长期艺术项目,他们最大规模的总体装置展,更是对其一生的艺术理念的总结。展览中,艺术家结合了建筑、灯光、声音、绘画、诗歌等多种形式,构建了一个迷宫般的想象世界。艺术家去世一年以后,第十四届上海双年展“宇宙电影”中呈现了伊利亚与艾米莉亚·卡巴科夫的装置作品《宇宙能量中心》,这件作品让我们思考灵性与科学,以及我们与宇宙能量之间的联系。

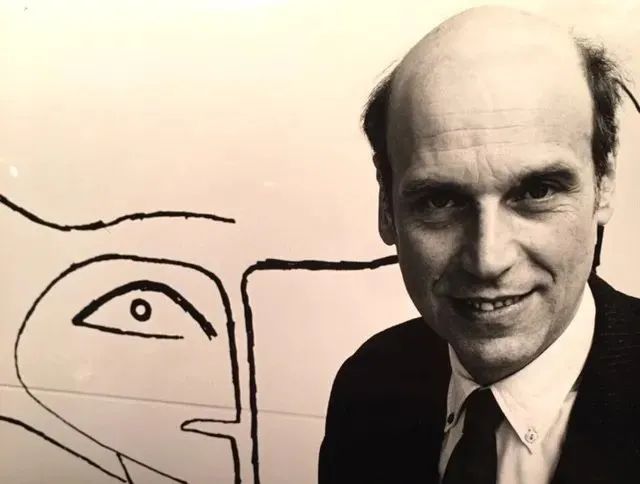

让-路易·科恩于“摩登巴黎1914—1945:建筑、设计、电影、时尚”展览现场

“摩登巴黎1914—1945:建筑、设计、电影、时尚”展览现场,上海当代艺术博物馆,2023年

2023年8月7日,研究19世纪与20世纪建筑与城市规划领域的重要学者、法国知名建筑师及建筑史学家让-路易·科恩辞世,享年74岁。同年7月22日至10月20日,由让-路易·科恩与建筑师帕斯卡·莫里,以及时尚史学者凯瑟琳·奥尔默共同策划的展览“摩登巴黎1914—1945:建筑、设计、电影、时尚”在上海当代艺术博物馆呈现。此次展览是让-路易·科恩近50年来巴黎研究成果的一次集中体现,也是他漫长学术生涯的绝唱。

艺术家余友涵肖像

“中国当代艺术收藏展系列 余友涵”展览现场,上海当代艺术博物馆,2016年

2023年12月13日,艺术家余友涵因病逝世,享年80岁。在长达50余年的创作生涯中,余友涵始终审视、观照时代与人文,并以这种能量潜移默化地推动了上海乃至整个中国的当代艺术发展史。2016年,PSA举办了“余友涵 中国当代艺术收藏系列展”。这是他在那时规模最大,内容最为全面的回顾展,展览呈现了其绘画作品、手稿和文献两百余件。作品涵盖了其早期抽象、“圆”系列、“啊!我们”系列和“沂蒙山”系列等。余友涵曾多次表示自己不善言辞,“看伐大懂”是他的口头禅,他怀疑“观念”和“新旧”,生怕艺术的狭隘因此再次形成。他更喜欢用眼睛去观察,用画笔去创作。所以,他始终不断地自我更新,摸索表达自己的创作方式。

10、特吕弗与对对对

对对对书店

2023年3月10日,位于上海当代艺术博物馆一楼的对对对书店(dododo book)正式启用。对对对书店由设计巴黎书报亭的法国女设计师玛塔莉·卡赛特特别设计。玛塔莉的设计灵感源于特吕弗的电影《华氏451》(基于雷·布莱伯利的同名小说),在那个故事里消防员的职责就是乘坐单轨列车,到达城市的各个角落焚书。

玛塔莉在对对对书店里,将电影里橙黄色的单轨变成一条彩虹,它轻轻托起7节可移动的列车书架,引导并鼓励知识向四周彩色织带区域蔓延,融入生活,并抵达更多的人。彩虹单轨成为了知识生产与再分配的全新体系。它与展览保持亲缘关系,却又宣布自身独立品格,以“书”为起点,促进知识的弥漫性生长,建立它与生活的亲密关系。在彩虹单轨的内侧,书目被按照颜色重新分类。这是对中图分类法的一个小小的挑战,也是试图将“感性”重新引入选书决策一次小小的尝试。在这里,人们也许不再需要通过自上而下的学科框架来建立阅读体验。

11、两棵倒栽的树

第十三届上海双年展“水体”展览及活动现场

第十三届上海双年展“水体”展览及活动现场

2020年11月10日到2021年7月25日,第十三届上海双年展以“水体”为名,成为彼时世界范围内唯一一个如期而至的大型双年展。在跨度9个月的时间里向观众讲述作为生命源泉的水如何超越地域,将个体相连。它不同于过往的双年展,以交响乐的结构为观众打造环环相扣、渐趋增强的三段式体验,分别是跨学科思想激荡的“湿运行”、多领域协作共生的“生态联盟”,以及由6大洲64位/组艺术家共同奏响的最强音“一个展览”。

杨振中,《春分》,上海当代艺术博物馆,2021年

杨振中,《春分》,上海当代艺术博物馆,2021年

杨振中,《春分》,上海当代艺术博物馆,2021年

2022年,艺术家杨振中将自己的作品《春分》移植到了PSA入口处。这是他在春分当天将倒栽入水泥盆内的柳树与桑树,从露台移到苗江路步道两侧,继续诉说正与反、可见与不可见的寓言,在逆转的生存境况中寻求预想之外的生长方式。这两颗树现已历经风雨(包括刚刚席卷上海的台风贝碧嘉),仍在PSA蓬勃生长。

12、新伙伴

上海当代艺术博物馆与卡地亚当代艺术基金会过往共同合作呈现了多场展览

上海当代艺术博物馆与卡地亚当代艺术基金会过往共同合作呈现了多场展览

上海当代艺术博物馆与卡地亚当代艺术基金会过往共同合作呈现了多场展览

上海当代艺术博物馆与卡地亚当代艺术基金会过往共同合作呈现了多场展览

上海当代艺术博物馆与卡地亚当代艺术基金会过往共同合作呈现了多场展览

12年的旅途中,PSA遇到很多新的伙伴共同前行。自2018年起,上海当代艺术博物馆与卡地亚当代艺术基金会合作至今,共同策划-呈现了“卡地亚当代艺术基金会:陌生风景”(2018年)、“石上纯也:自由建筑”(2019年)、“让·努维尔:在我脑中,在我眼中……归属……”(2019年)、“树,树”(2021年),以及“雷蒙·德巴东:现代生活”(2023年)等五个学术展览。

上海当代艺术博物馆携手香奈儿文化基金合作开展的“新文化制作人”项目

上海当代艺术博物馆携手香奈儿文化基金合作开展的“新文化制作人”项目

上海当代艺术博物馆携手香奈儿文化基金合作开展的“新文化制作人”项目

2021年7月,上海当代艺术博物馆携手香奈儿文化基金启动“新文化制作人”项目,旨在为具有文化视野的探索者、创作者、实践者、坚守者,提供全方位的展示和表达舞台。项目第一季“手艺再兴”以双展并行形式于2022年在PSA举办。第二季“活性建筑”于2023在PSA举办,“活性建筑”直面城市环境的复杂多变与材料科技的迭代更新,向“建筑”的种种想象与定知发起挑战,以激发中国当代建筑领域的崭新理念和焕新实践。与其平行发展的计划“手艺之家”以PSA三楼临江平台的临时展亭为载体,分期呈现当下不同门类的中国手工艺及其相关调研和文献。

2024年,上海当代艺术博物馆与法国品牌香奈儿宣布长期战略合作关系。该长期合作聚焦上海当代艺术博物馆三楼空间及内容升级更新、烟囱及裙楼可持续修护、丰富馆藏及研究三个方面,意在共同推动中国文化艺术机构的发展,共筑百年电厂新地标、全面打造具有世界影响力的上海当代文化品牌。

与此同时,PSA与世界几十家最独特且坚守学术的美术馆保持合作,并不断开拓全新的领域与合作对象。PSA是国内最早与法国巴黎市立现代艺术博物馆、瑞士洛桑原生艺术博物馆、瑞士洛桑当代设计与应用艺术博物馆、伊夫·克莱因文献库、加拿大建筑中心、罗马国立二十一世纪艺术博物馆、德国Vitra设计博物馆、美国哥伦比亚大学建筑研究中心合作的美术馆。也与香港M+达成战略合作,一同拓展当代艺术和设计的全新可能。

十二已至,万物复一。回看不仅意味着重拾集体记忆,也预示着一个全新的起点。十二周年之后,让我们共同期待PSA的全新征途。

发表评论

2024-10-02 18:15:57回复

2024-10-02 19:55:23回复

2024-10-02 22:01:58回复

2024-10-02 16:22:36回复